「サステナビリティから生まれるデザイン」SUPPOSE DESIGN OFFICEによるFabCafe Nagoya空間解説(前編)

Introduction

はじめに

2020年11月、ヒダクマはオンラインイベント「パンの耳的な広葉樹の利用法とは?木架構が映えるFabCafe Nagoyaの空間解説」を開催しました。イベントでは、同年9月に名古屋市の久屋大通公園内にオープンしたFabCafe Nagoyaの内装設計を担当した、SUPPOSE DESIGN OFFICE(以下 サポーズ)の吉田愛さん・廣川大樹さんと、ロフトワーク代表(当時)でヒダクマ会長の林千晶、製作ディレクションを担った黒田晃佑が登壇。製作プロセスの紹介や「サステナビリティとデザイン」をテーマにしたトークセッションを行いました。「日本の森や林業のことを知るきっかけとなったプロジェクトだった」と語ってくれた吉田愛さん。飛騨の森との出会いはサポーズのものづくりの根幹にある思考にどのような影響を与えたのか。当日の模様を前編・後編に分けてお届けします。

【イベント概要】

開催日時:2020年11月24日(火)16:00-18:00

会場:オンライン開催(Zoom)

スピーカー:

吉田 愛(建築家/SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd. 代表取締役)

廣川 大樹(SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.)

林 千晶(株式会社ロフトワーク 共同創業者 代表取締役*当時/ヒダクマ 会長)

黒田 晃佑(ヒダクマ 木のクリエイティブディレクター)

主催:ヒダクマ / FabCafe Hida

イベント詳細:https://hidakuma.com/events/online-event20201124/

◯関連記事:

SUPPOSE DESIGN OFFICE×ヒダクマによる協働プロジェクト「FabCafe Nagoya」のサスティナブルな設計意図とは?

悪条件を味方に。サポーズのバックボーン

「まず、前提を疑う。既成概念を疑い、本質の部分から考えることによって今後のスタンダードになるかもしれない。そういった可能性を探りながらいつもプロジェクトに挑んでいます。」

このようにはじまった吉田さんのプレゼンテーションのタイトルは、「源流の一歩先から生み出すイノベーティブなデザイン」。話してくれたのは、源流に遡ることから考えるという思考に至った経緯、サポーズのバックボーンでした。

専門学校の同級生として出会った吉田さんと谷尻誠さんがふたりで事務所を立ち上げたのは、2000年26歳の時。設計事務所を始め、そこから本格的に建築を学び、つくりはじめます。

そうしてサポーズは、条件を言い訳にしないで、制約を肯定し個性と捉え、魅力に変換することで価値化し、オリジナリティとしていきます。

では、このサポーズの源流にある姿勢・思考は、デザインとしてどのように現れるのか。サポーズの手掛けた近作「千駄ヶ谷駅前公衆トイレ」や「FabCafe Nagoya」を事例に見ていきました。

矛盾を設計することで切り開く「千駄ヶ谷駅前公衆トイレ」

千駄ヶ谷駅前公衆トイレは渋谷区のプロポーザルのコンペティションを経てサポーズが設計。オリンピック開催を機に多様な人の利用や今後の都市のインフラとしての役割を見据えた文化的な側面も併せ持つ、これからのパブリックな場としてつくられました。コンクリートの無機質な印象とは相反して、中に入ると教会建築のような光の差し込み、風を感じられるような有機的な空間です。内部には、コンクリートのテクスチャを優しく滑らかに感じられるようリタメイトという特殊なシートを使用。また、落ち着いた色を持つアコヤ材の板張りの仕上げとその材と相性の良い真鍮のサインや照明により、まるで上質なホテルのラウンジのようなしつらえです。

ボリュームのあるコンクリートを浮かせるイメージや、通常男女別になっている洗面所を共用とすること、内部の照度をあえて暗めに設計し際立たせている光、アートのためのギャラリースペースの設置など、これらの発想は「前提を疑う」サポーズならでは。公共トイレに対して人が感じるような不安感を払拭し、使う人の意識までポジティブに変えていく力を感じさせます。

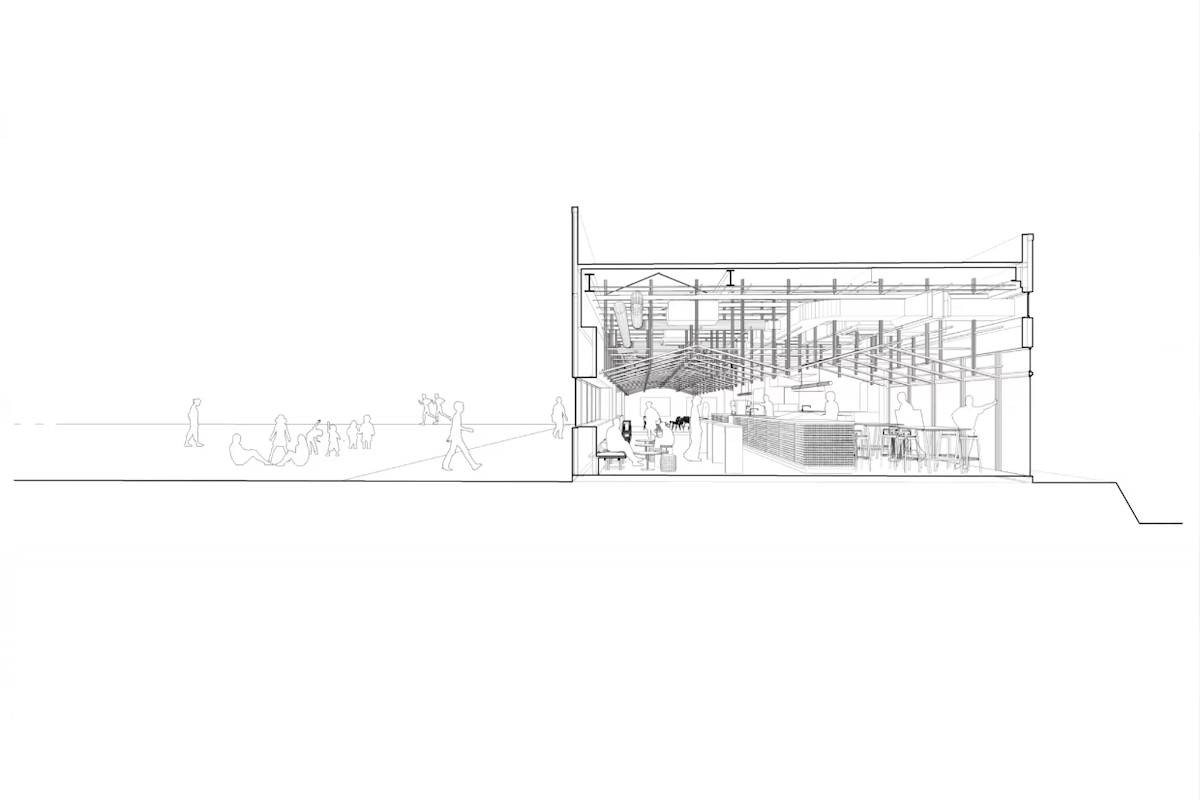

サポーズ流 小径木の使い方「マテリアルの変換」FabCafe Nagoyaの内装空間

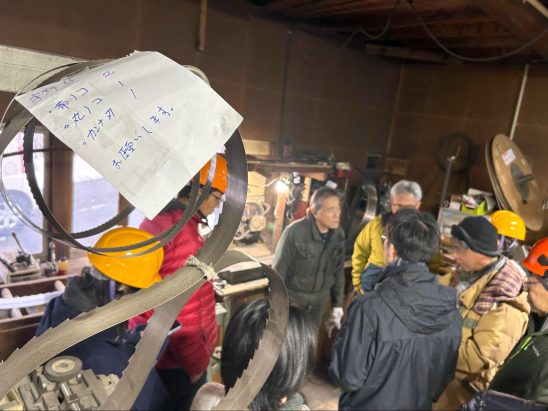

FabCafe Nagoyaの内装空間に使われた飛騨の森の木々をサポーズはどのように読み解きデザインに落とし込んだのか。吉田さんは本プロジェクトで飛騨に訪れた時のことをこうふりかえります。

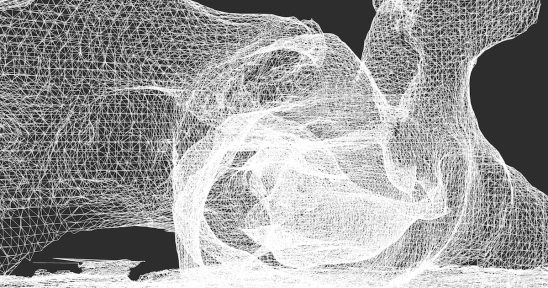

「既存の四角い工業的な空間の内部からどのように公園とのつながりをつくれるか、境界線をぼかすことができるかがここでもテーマだった」と語る吉田さんは、明・暗、高・低と相反する景色の切り取り方をすることで、内外のつながりを際立たせることができるのではないかと考えます。

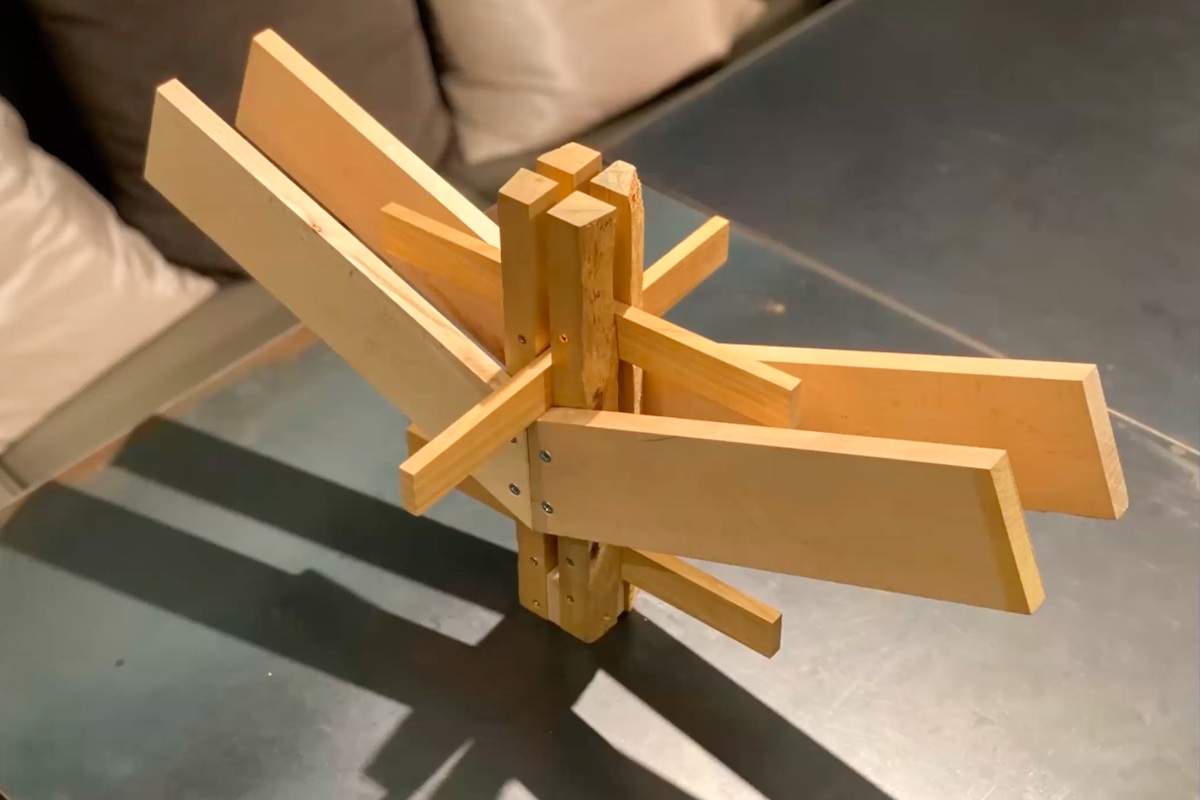

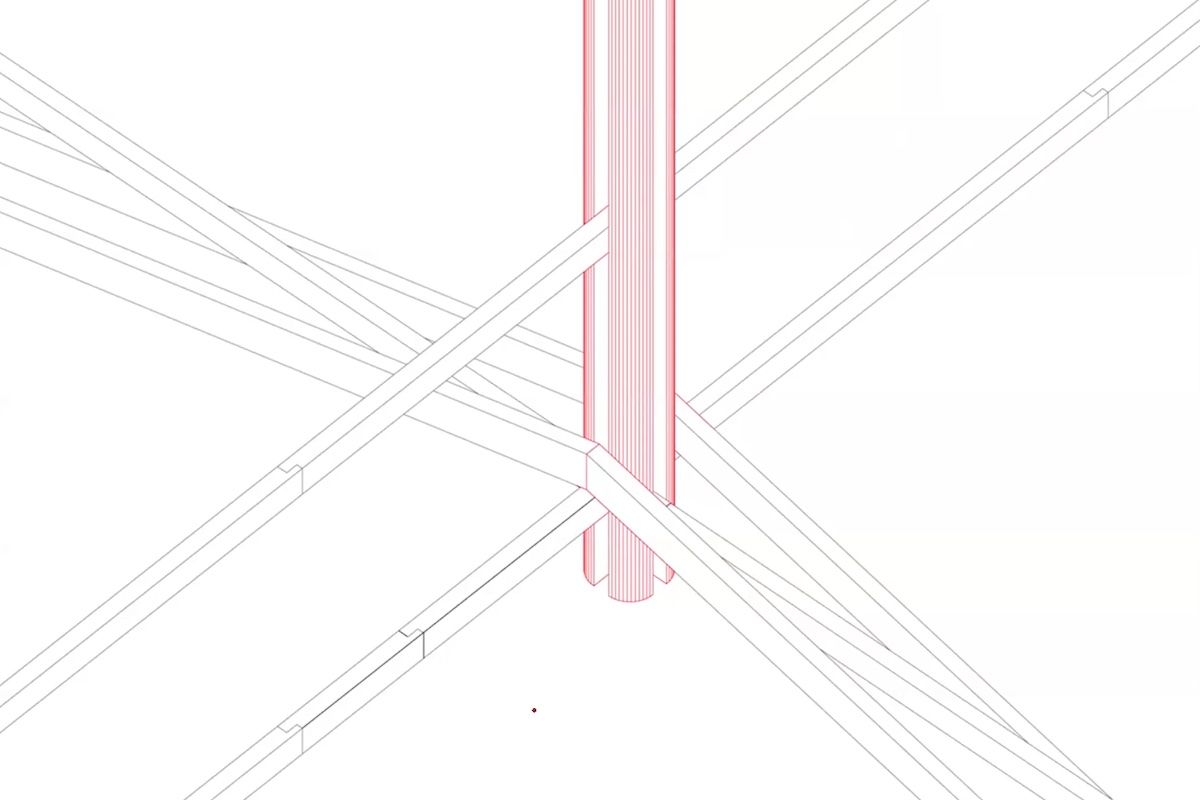

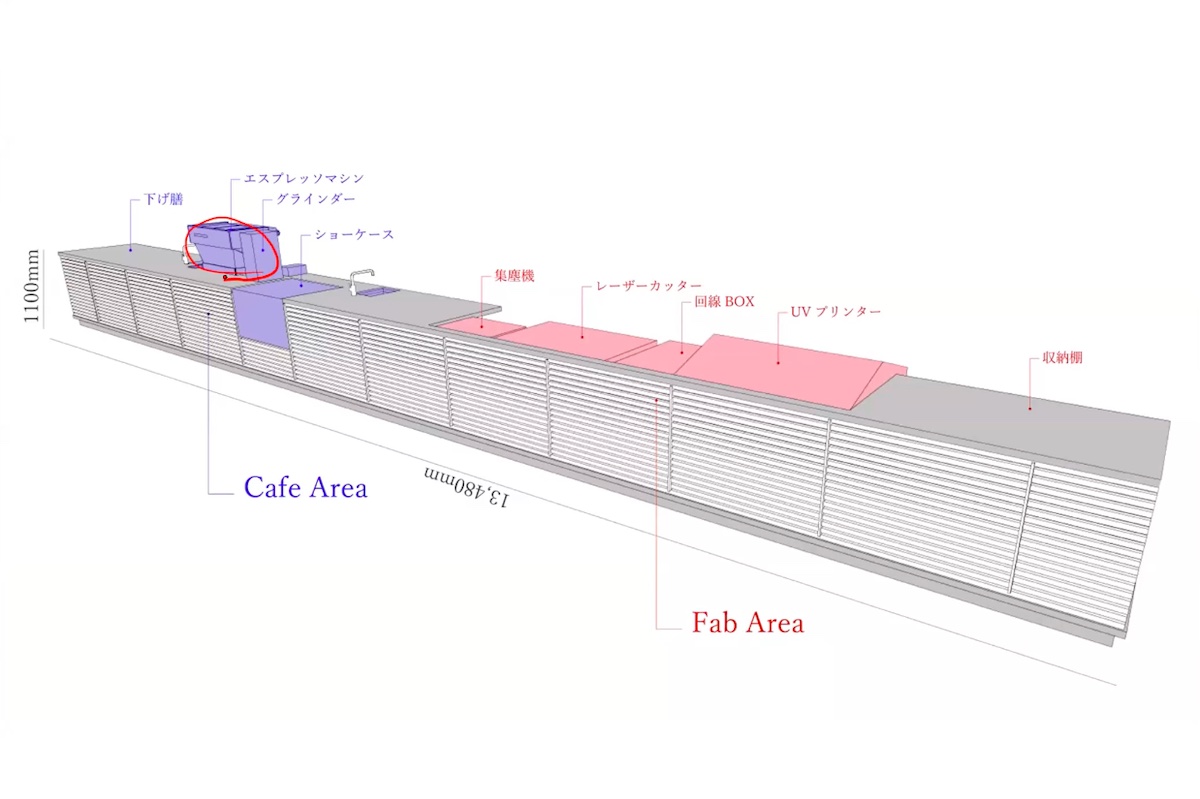

モックアップでスケールを検証

「他の要素とつながり、ここから新しいデザインや人との出会いが生まれる、コミュニケーションの肝として機能してほしいと思いを込めた」と吉田さんが語るのは、FabCafe Nagoyaの中央に置かれた13.5mのビックカウンター。このデザインは、サポーズが飛騨の製材所に訪れた時に見た山積みされた木の風景からインスピレーションを受けています。

「森の記憶」を想起させる

カフェテーブルの天板として使用されているのは、サスティナブルな考えに基づいたマテリアル開発として製作した木テラゾ。通常の研ぎ出しでは中に砂利などの細かい石を混ぜますが、ここでは木っ端に変換されています。

今回FabCafe Nagoyaに用いられた木は、皮付きや木っ端など、きれいに製材された木だけではありません。吉田さんは、紙を見て原材料である木を思い出せないように、製材された木だともともとあった風景が想像しづらいが、FabCafe Nagoyaの空間では素材の見せ方から「森の記憶」をダイレクトに感じてもらえたらと話します。

吉田さんと廣川さんのプレゼンテーションの後、ヒダクマの黒田の案内でFabCafe Nagoyaのオンラインツアーを実施。プロジェクトではいつも個性的な形のプロダクトと建築との折り合いを考えるという黒田。「今回は数をたくさんつくることで、建築と違和感なく両立できたと思う」と話しました。

○関連動画

FabCafe Nagoyaのオープン時に黒田が各プロダクトや製作プロセスを解説した動画はこちら。

後編につづく。

「デザインをリアルに落とし込むために必要なスキルとは?」SUPPOSE DESIGN OFFICEによるFabCafe Nagoya空間解説(後編)

FabCafe Nagoya竣工写真:長谷川 健太