「ゲーム的思考で導く」プロダクト開発のための飛騨合宿。法政大学山道拓人研究室「曲がり木プロジェクト2025」

Introduction

はじめに

法政大学 山道拓人研究室とヒダクマは、2021年より「曲がり木プロジェクト」を継続的に実施しています。本プロジェクトは、学生たちが枝や樹皮、コブといった、一般的には建材や家具用材として利用されない森林資源に着目し、ヒダクマや飛騨の職人との協働でのプロトタイピングを通して森の多様な可能性を探る試みです。

2025年6月、法政大学 山道拓人研究室のための飛騨合宿を実施しました。ヒダクマはこの合宿で、学生たちの創造性を掻き立てるワークショップを設計・運営しました。素材や地域の人々との出会いからどんな変化やアイデアが生まれたのでしょうか?

本コラムでは、その合宿の様子をお届けします。

Writing:堀之内 里奈 Editing:ヒダクマ編集部

2025年6月、法政大学 山道拓人研究室のための飛騨合宿を実施しました。ヒダクマはこの合宿で、学生たちの創造性を掻き立てるワークショップを設計・運営しました。素材や地域の人々との出会いからどんな変化やアイデアが生まれたのでしょうか?

本コラムでは、その合宿の様子をお届けします。

Writing:堀之内 里奈 Editing:ヒダクマ編集部

■ 法政大学大学院 デザイン工学研究科 建築学専攻 山道拓人研究室 Webサイト

https://www.sando-lab.net/

■ 過去の法政大学山道拓人研究室とヒダクマとのプロダクト・活動レポート紹介

・枝・樹皮・コブに光をあてる、法政大学山道拓人研究室がデザインした「卓上のランドスケープ」

・森が育む曲がり木。その固有性に地域の職人と共に向き合い、設計するということ

・小径木の端材を活用したテーブル「あおまめ」「はなまめ」

ゲームから再考する「設計とは何か」

毎年異なるテーマを設定している本プロジェクトの今年のテーマは「ゲーム」。ただし、勝敗を競うものではなく、ルールを仮に設けることで生まれる偶然や発見を楽しみ、設計の視野を広げるための思考実験としての「ゲーム」です。

設計という行為やプロダクトそのものに目的やルール、参加者の相互作用といったゲーム性を取り入れることで、設計に向き合う態度そのものを問い直すことを目指しました。

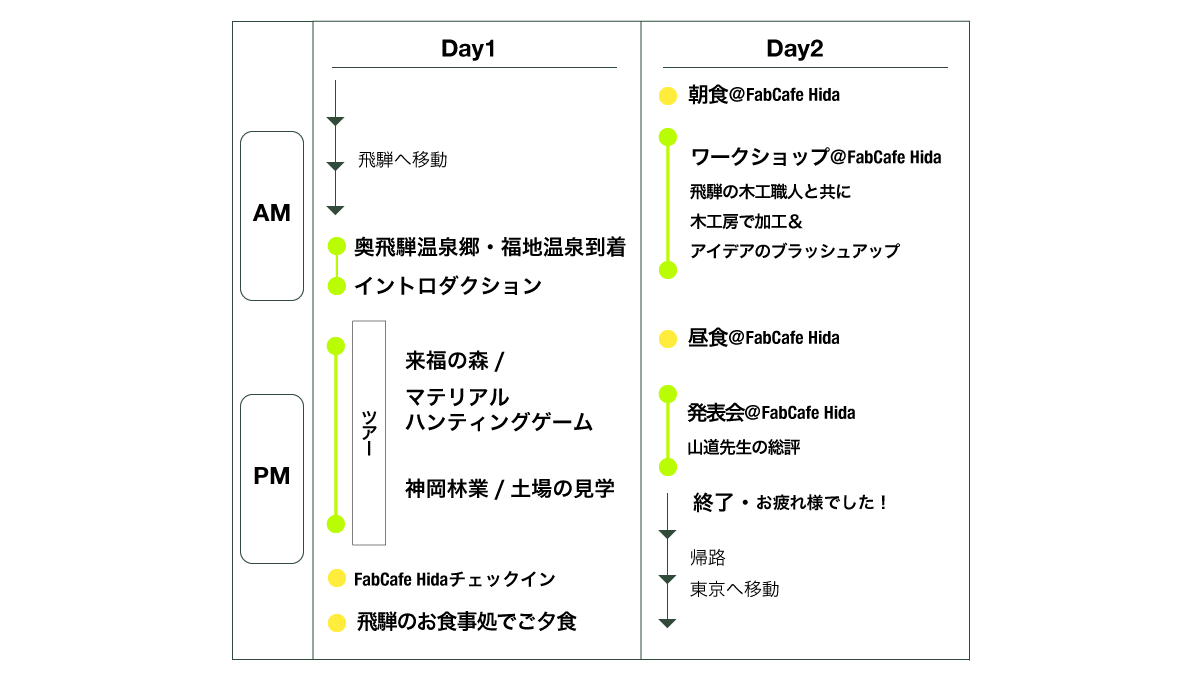

学生たちは飛騨訪問前に「ゲーム」をテーマに設計したアイデアを準備。飛騨合宿では、森や飛騨の木が集まる土場でのインプットツアーやマテリアルハンティング、さらに木工職人やヒダクマの製作チームとのワークショップを通じて、各自のアイデアをブラッシュアップしました。

【Day1】川上から川中の現場を巡るインプットツアーとマテリアルハンティング

奥飛騨温泉郷・福地温泉にある「来福の森」では、「森の香りを感じるもの」「生き物の痕跡を感じるもの」「この森で一番ユニークなかたち」など、ヒダクマが用意した複数のテーマに沿って、学生たちが即興的に森を探索する「マテリアルハンティングゲーム」を実施しました。

「来福の森」で行われたマテリアルハンティングゲームには、山主の大橋さんも参加されました。何度もこの森に足を運んでいる大橋さんですが、初めて目にする木のコブとの出会いがあり、マテリアルを通じて生まれる驚きや発見が、山主と学生との間で共有されました。

続いて訪れた神岡林業では、製材された木材や土場に置かれた原木、菌床チップを実際に見て、触れながら、木材が川上から川中へと流通し、形を変えていくプロセスを体感しました。

こうした一連のフィールドワークを通して、学生たちの「マテリアルをどう見るか」という視点に、少しずつ変化が。ゲームや遊びの感覚でマテリアルハンティングを行ったことで、「この木はトンビに見える」といった発見もあり、この合宿ならではの視点や思考が養われていったように思います。そこから「それならこんなアイデアで形にしてみよう」と、次々にアイデアが広がっていったように感じました。

学生の皆さんは飛騨古川のFabCafe Hidaにチェックイン

【Day2】FabCafe Hidaで飛騨の木工職人とアイデアをブラッシュアップ

2日目は会場をFabCafe Hidaに移し、各チームが事前に考えてきた「ルールや仕組みをもつプロダクト」の再設計に取り組みました。前日に森で採集した素材も取り入れながら、実際にプロダクトとしての形に落とし込んでいきます。

「ジェンガ」「ピンボール」「コマ」「ベンチ」「ゲタとオケ」など、各チームが設定したテーマに沿って、ゲーム性やルールを内包したプロダクトの再設計や試作が進行しました。

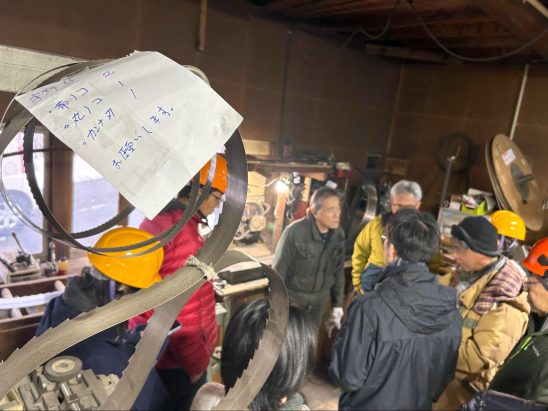

飛騨の木工職人の原さんからは、木材の加工方法や形状に関する具体的なアドバイスがあり、学生たちのアイデアはさらにブラッシュアップされていきました。木工機械を使いながら作り方も丁寧にレクチャーしていただきました。

このように、自分たちで見つけたマテリアルや現場で活躍する職人との対話を通じて、学生たちのアイデアはアップデートしていきました。中には、当初の構想から大きく変化したグループもいくつかありました。

たとえば「ゲタとオケ」チームは、当初お風呂で使う下駄と桶のセットを構想していましたが、合宿を通じて「使用後の下駄を並べると木目がつながり、一本の木のような形状に戻る」という要素に着目。広葉樹のように木目がユニークな一本の素材を活かすことで、利用者が自然と靴を揃えて戻すようになるという、新たな構造や用途へと進化していきました。

合宿を終えて ——「マテリアル」と「ルール」から始まる設計

「椅子をつくるためにこの木を選ぶではなく、この木があるから、このルールで、こんなかたちにしてみようという発想が、学生たちの中に自然と芽生えていたのが印象的でした。」

そう語るのは、今回の合宿を企画したヒダクマの鈴鹿さん。

ゲーム感覚で一旦のルールを設けることで、設計者のマテリアルとの向き合い方が変わっていく。

それは単なる設計手法ではなく、「どうものをつくるか」という姿勢への問い直しでもありました。

現在もヒダクマと山道研究室の間では、プロダクトの完成に向けたやりとりが続いており、完成後は都市部などの交流スペースで「ゲーム」として試験的に設置・検証することも視野に入れて設計が進められています。今後、完成するプロダクトは、ヒダクマのWebサイトで紹介する予定ですので、どうぞお楽しみに。