ツバメアーキテクツの千葉さんと考える、木(もく)のアクセシビリティとソーシャル・テクトニクス(前編)

Introduction

はじめに

ツバメアーキテクツは、設計業務を行うデザイン部門と、設計の枠組みや竣工後の利用についてリサーチを元に考えるラボ部門を持つ建築設計事務所です。ヒダクマは3月18日、ツバメアーキテクツの千葉元生さんをゲストにお招きし、同事務所の設計に対する考え方や、建築や家具を通じてモノとモノ、あるいはモノと人をつなげるとはどういうことなのか、といったことを考えるオンラインイベントを実施しました。

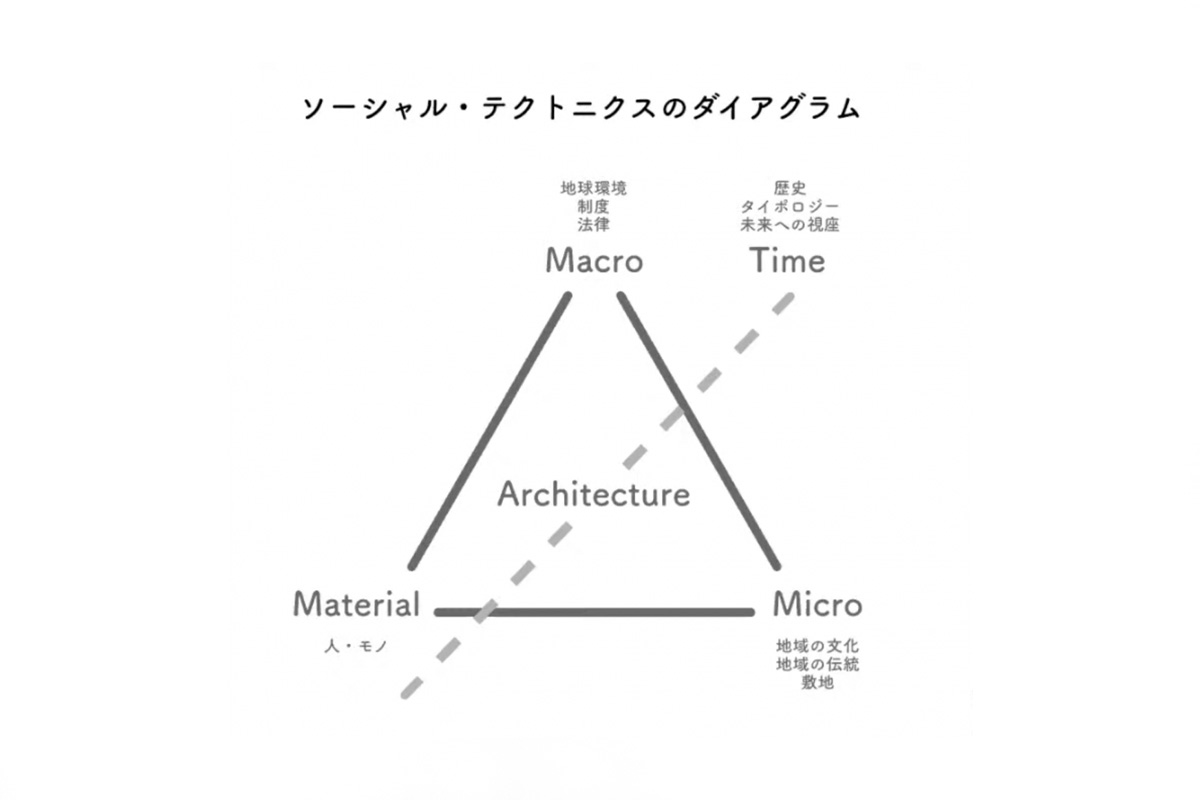

キーワードは「木(もく)のアクセシビリティ」と「ソーシャル・テクトニクス」

イベントレポート前編では、千葉さんに解説していただいたツバメアーキテクツの取り組みを事例とともに紹介します。

キーワードは「木(もく)のアクセシビリティ」と「ソーシャル・テクトニクス」

イベントレポート前編では、千葉さんに解説していただいたツバメアーキテクツの取り組みを事例とともに紹介します。

【イベント概要】

開催日時:2021年3月18日(木)16:00-17:30

会場:オンライン開催(Zoom)

スピーカー:

千葉元生(ツバメアーキテクツ)

岩岡孝太郎(ヒダクマ)

浅岡秀亮(ヒダクマ)

主催:株式会社飛騨の森でクマは踊る

「森を身近にする木のソーシャル・テクトニクス」

ツバメアーキテクツが実践するソーシャル・テクトニクス

ヒダクマが関わった3つのプロジェクト

千葉さんには、ソーシャル・テクトニクスの視点から、これまでヒダクマが関わった3つのプロジェクトを紹介していただきました。

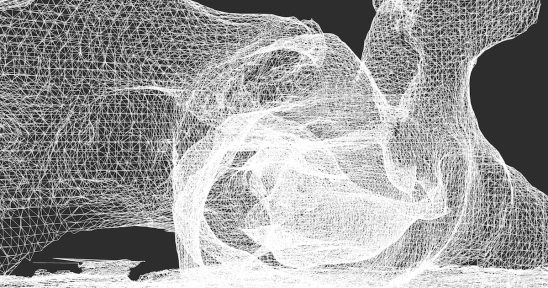

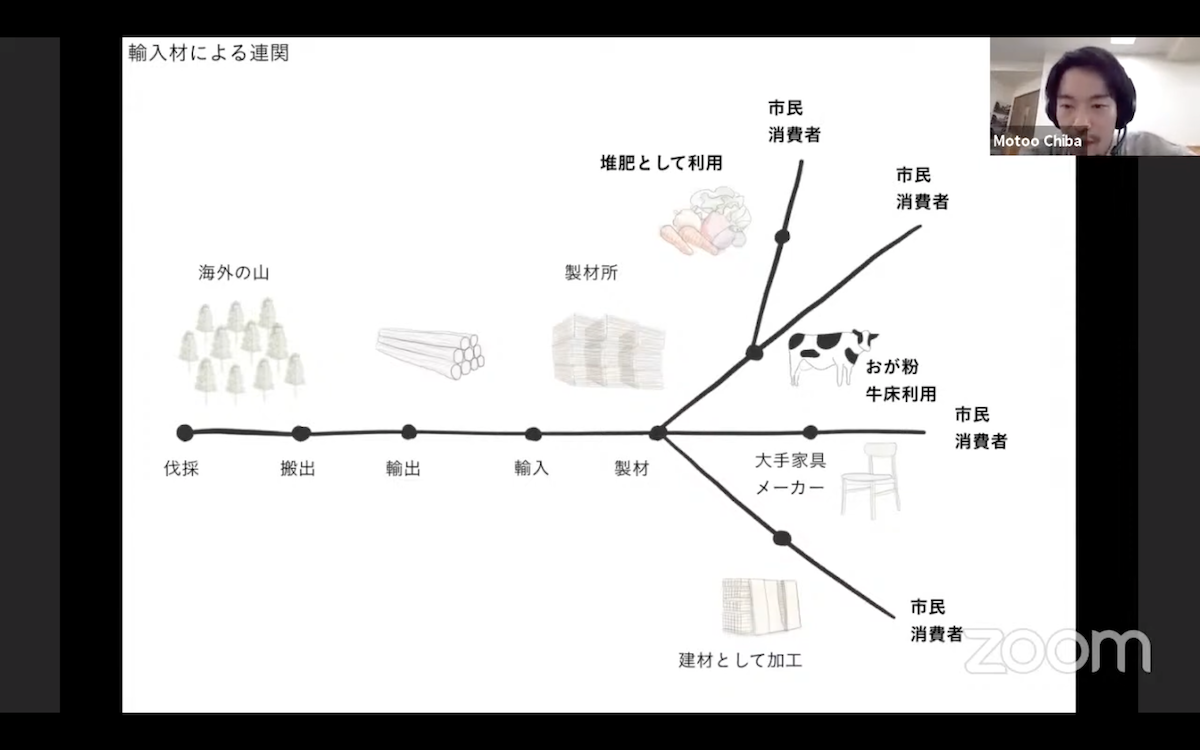

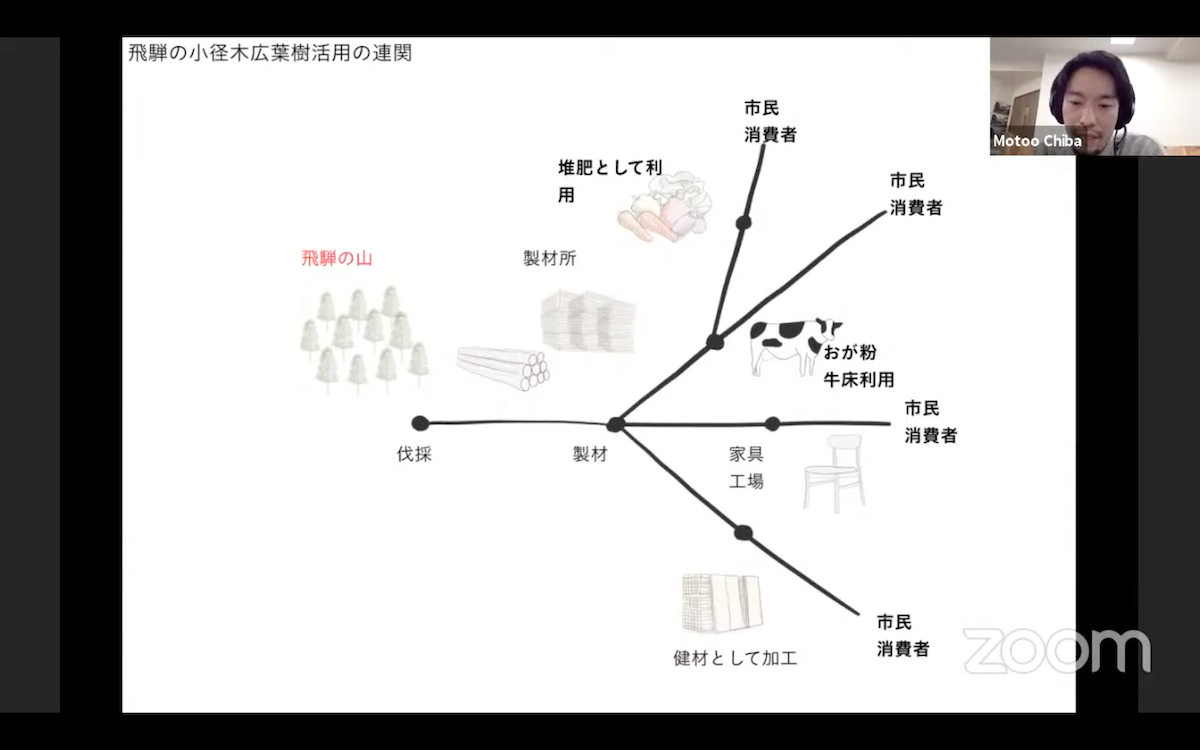

KINOKO

一本脚を持つ円弧を、割れ対策に使われる「千切り」で連結した「KINOKO」。飛騨の森という土地が持つ、樹種が多様で小径木が多いという特徴、職人が持つ木工技術といった人的資源を組み合わせ成立したKINOKOは、木材流通の連関を可視化しています。また、大きさも樹種も異なる円弧を組み合わせたデザインは、そのときどきの森の状況を家具として体現するものといえるでしょう。

KINOKO:http://tbma.jp/works/kinoko/

BONUS TRACK

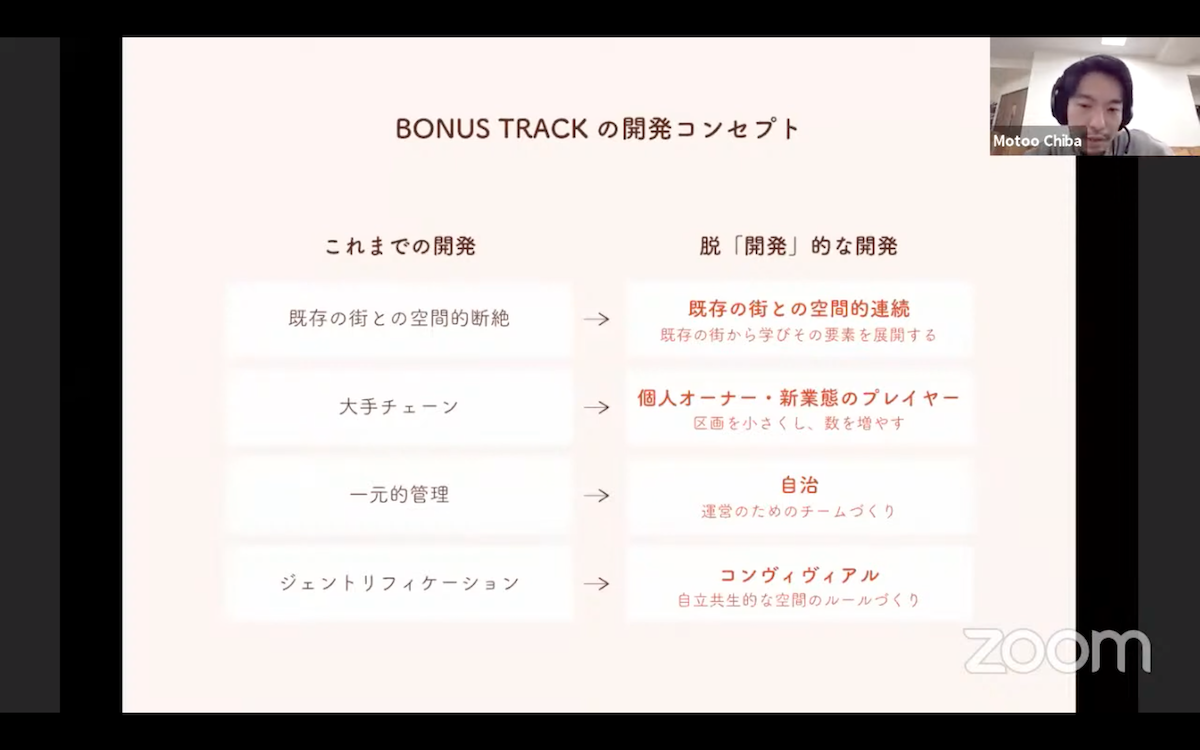

「BONUS TRACK」は、東京・下北沢にある、地下化した小田急線跡地につくられた商店街のような場所。大きな建物が既存の街と空間的な断絶を起こしたり、大手チェーンのみが入れるような家賃設定になりがちなこれまでの都市開発ではなく、下北沢の特徴である小商いが盛んな街並みを引き継ぐ開発コンセプトに基づいた設計がされています。

BONUS TRACK:http://tbma.jp/works/bonus-track/

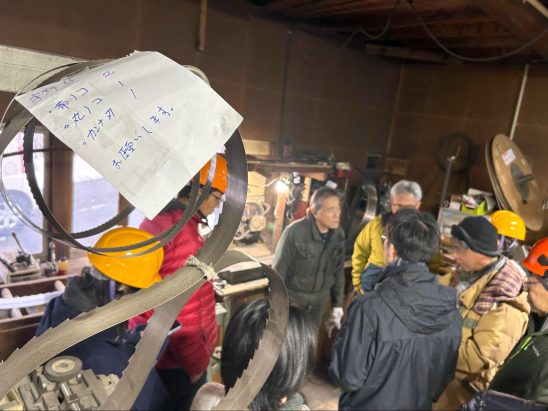

リノア北赤羽

147個の部屋がある社員寮だったものを分譲住宅に改修したのが、昨年11月に竣工したリノベーションマンション「リノア北赤羽」です。そのプロジェクトでツバメアーキテクツは、住民がカフェを出店できるスペースや音が出せる空間など、5つの共用部分をデザインしています。

カフェが出店できる共用部分の家具には、一度粉砕した木材を再形成した素材「ストランドボード」を使用。3mmや5mmといった厚みのボードを積層させることで、地層のような表情を持ったカウンターや可愛らしい楕円のちゃぶ台まで、様々なサイズの家具を製作しました。

千葉さんの解説からは、様々な要素を考慮し織りなすことで、建築や家具がただ使用されるのではなく、使用者との間の双方向性の中で生かされていくということが分かります。イベント後半のトークセッション「主体性を喚起するテクトニクス」では、ヒダクマの岩岡と浅岡が加わり、千葉さんとともに、主体性と建築物や家具といったテーマや、森と人のつなぎ方について談義を重ねました。トーク内容は、ツバメアーキテクツの千葉さんが考える、森を身近にするソーシャル・テクトニクス(後編)にまとめていますので、ぜひご覧ください。

Related Projects 今回とりあげたプロジェクト

関連するプロジェクト