渋谷・宮下パークに出現した「Torinosu」が示す、自然と最新技術が融合した建築の未来

AHA 浜田晶則建築設計事務所

Introduction

はじめに

オンラインイベント「世界初のAR×チェーンソー加工。最新テクノロジーと職人技術の融合が生んだ曲がり木の価値とは?」レポート

十人十色とは人が持つ個性の多様さを表した言葉ですが、木にも同じことが言えます。とりわけ広葉樹は、樹種によって素材としての特性が異なり、同じ種でも個体によって形状は千差万別。

ヒダクマはこれまで、飛騨の職人さんや地域内外の建築家・デザイナーの方々と、木の種類あるいは個体の特徴を活かしたものづくりに取り組んできました。中でも、建築家の浜田晶則さん、住友恵理さんと製作したTorinosuは、3DスキャニングやAR(拡張現実)加工・施工により6本の曲がり木が持つ個性を保ちながら、姿形やその製作プロセスも今までにない全く新しい構造物に生まれ変わった事例です。

ヒダクマは10月、Torinosuの解説やディスカッションを通じて、木材加工や建築におけるデジタル技術の活用方法や、そこから生まれる新しい未来を考えるオンラインイベントを開催しました。この記事では、イベントで語られた浜田さんや住友さんの取り組みを紹介し、これからの木の活かし方を考えたディスカッションの模様をお届けします。

十人十色とは人が持つ個性の多様さを表した言葉ですが、木にも同じことが言えます。とりわけ広葉樹は、樹種によって素材としての特性が異なり、同じ種でも個体によって形状は千差万別。

ヒダクマはこれまで、飛騨の職人さんや地域内外の建築家・デザイナーの方々と、木の種類あるいは個体の特徴を活かしたものづくりに取り組んできました。中でも、建築家の浜田晶則さん、住友恵理さんと製作したTorinosuは、3DスキャニングやAR(拡張現実)加工・施工により6本の曲がり木が持つ個性を保ちながら、姿形やその製作プロセスも今までにない全く新しい構造物に生まれ変わった事例です。

ヒダクマは10月、Torinosuの解説やディスカッションを通じて、木材加工や建築におけるデジタル技術の活用方法や、そこから生まれる新しい未来を考えるオンラインイベントを開催しました。この記事では、イベントで語られた浜田さんや住友さんの取り組みを紹介し、これからの木の活かし方を考えたディスカッションの模様をお届けします。

【イベント概要】

開催日時:2020年10月29日(木)16:00-17:45

会場:オンライン開催(Zoom)

スピーカー:

浜田 晶則(建築家・teamLab Architectsパートナー/AHA 浜田晶則建築設計事務所)

住友 恵理(ERI SUMITOMO ARCHITECTS/etoa studio共同主催)

柳和憲(柳木材)

岩岡孝太郎(ヒダクマ)

浅岡秀亮(ヒダクマ)

主催:株式会社飛騨の森でクマは踊る

関連記事:

デジタル技術なしでは成り立たない設計と加工。3DスキャニングとARは曲がり木のあり方をどう変えたのか。

浜田 晶則/住友 恵理

“人と自然が持続的に共生する環境をつくる”

Torinosuを設計した浜田さんは「情報時代における『生命的な建築』を設計する」ことをミッションに掲げています。teamLab Architectsパートナーとしてデジタルアートを各地で展示し、AHAではオフィスの設計やベーカリー、博物館の増築・改修ほか、生態系や循環をテーマにしたインスタレーションなどを手掛けてきました。デジタル技術を駆使した手法により、人や生命が外的環境に応じて変化する適応可能性(Adaptability)、マテリアルや現象が持つ性質(Materiality)を高度に制御し建築に取り入れ、場所やクライアントがもつ愛着にも似た特異性(Singularity)を設計の思想にしています。「“人と自然が持続的に共生する環境をつくる”ということを考えながら活動しています」(浜田晶則)

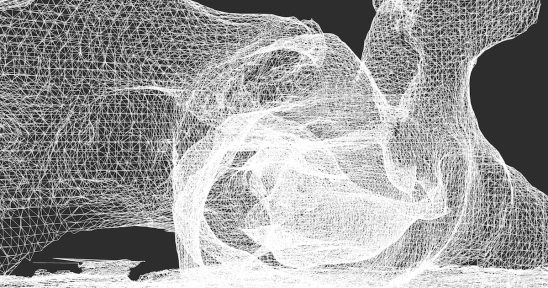

teamLab Architectsパートナーとして手掛けたインスタレーション「Microcosmoses」。無数の球体がコンピュータによって制御され、衝突せず循環する。

約200kgの2対のガラスが45度に傾き、ガラスの塊を先端に付けた「ETFEフィルム」による張力で自立したインスタレーション。上部のフィルムに配置した光学ガラスに垂れる水には、振動スピーカーによって生む特定の周波数で波紋をつくり、仮想の雨を降らせる。

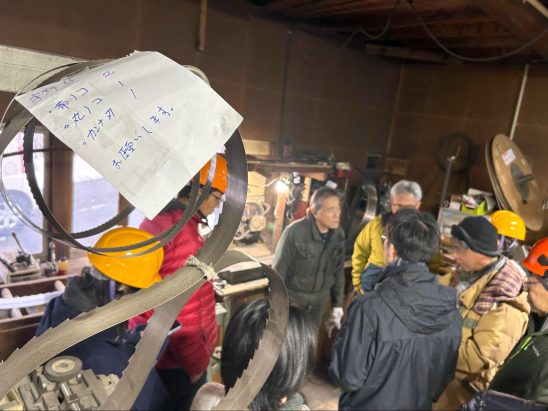

ARが引き出す“人間が持っている以上の複雑性”

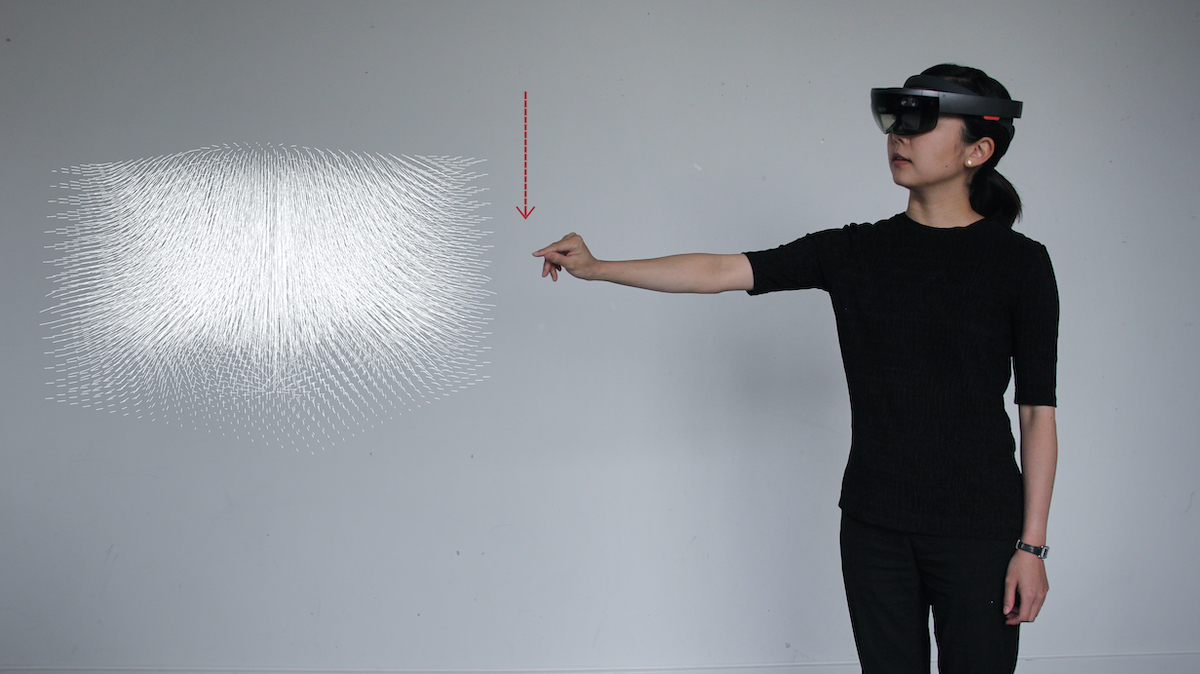

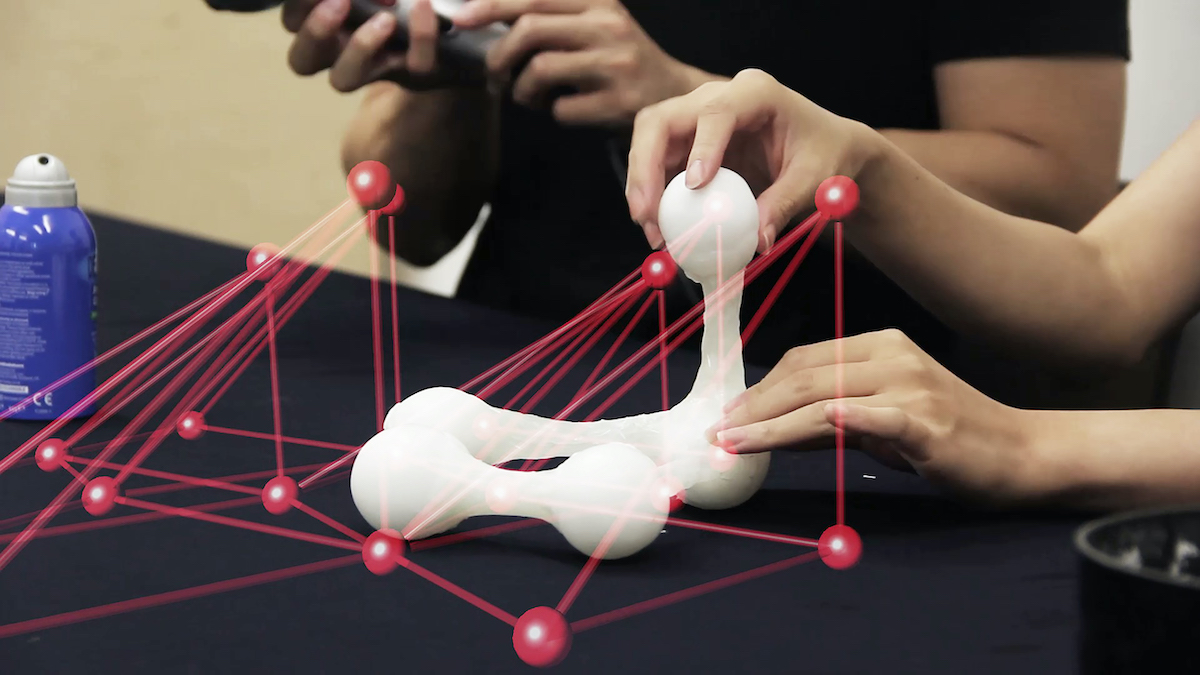

今回のプロジェクトでAR(拡張現実)ディレクションを担当した住友さんの主な活動は、建築設計やARファブリケーション、そしてデジタルデザインを主軸にしたリサーチです。ポケモンGoなどゲーム分野で先駆けて利用されてきたAR技術は、建築と組み合わせることで新しいデザインの実現や職人技術の伝承などに役立つとされています。住友さんが関わったプロジェクト「Steampunk」は、スチームベンディングという手法で曲げた部材を二次部材で組み上げたエストニアのパビリオン。部材を曲げる工程から接合まですべてにAR技術が使われています。「人間が持っている以上の複雑性ができるのがすごく面白いと思って研究を続けています」(住友恵理)

ディスカッション「テクノロジー活用が生み出す新しい木材加工の可能性」

イベント後半のディスカッションではヒダクマ岩岡が聞き手となり、浜田さん、住友さん、飛騨で木材業を営む柳木材の柳和憲さん、ヒダクマ浅岡というメンバーでプロジェクトを振り返りながら、デジタル技術を活用した木材加工や建築について考えました。

浜田さんが見た美しい曲がり木

複雑なものを複雑なまま扱うということ

職人技術とデジタル技術

生命的に成長する建築、技術革新が生む新しい表現

それまでミズナラは硬すぎて切れないし、ブナはすぐ腐ったりするから、ものづくりには不向きとされていましたが、加工技術や乾燥技術が上がって「実は使えるぞ」ということになりました。それによってミズナラの強度を活かした、より細くて軽やかなプロポーションの家具を作れるようになったり、ブナの特性を活かした曲木でものを作れるようになった。素材が持つ個性、それも欠点だと思われてきた部分が、技術の進歩によって新しい表現を生むことに繋がったわけです。テクノロジーの発達が職人の仕事を奪うとよく言われますが、このように新しい表現が生まれ続けることで、職人の仕事は逆にどんどん増えていくんじゃないかと思っています。

ARを使った際の精度については、今回は数ミリどころか数センチ単位でずれたりしていて、都度感覚などで調整しました。人間が他人の人格を変えることができないように、木もまた生き物なので思い通りにいかないし、曲がり木も呼吸を続けているので毎日寸法が変わりました。今回の製作では、コンマ数ミリの単位で精度を求めることに、何の意味があるのだろうと考えさせられました。全てを自分たち人間の思い通りにするより、森や木が本来持つ特性を読み取って活かすことが重要で、それこそが機械じゃできない、木を熟知した職人しかできないことです。そういう意味で今回は、テクノロジーと職人技術が高い次元で融合したプロジェクトでした。これからもそういった挑戦をできたらいいなと思います。