地域の連帯がつくり出す広葉樹建築 “森の端オフィス”

Overview

広葉樹のトラス構造に込められた地域の森、地域の想い

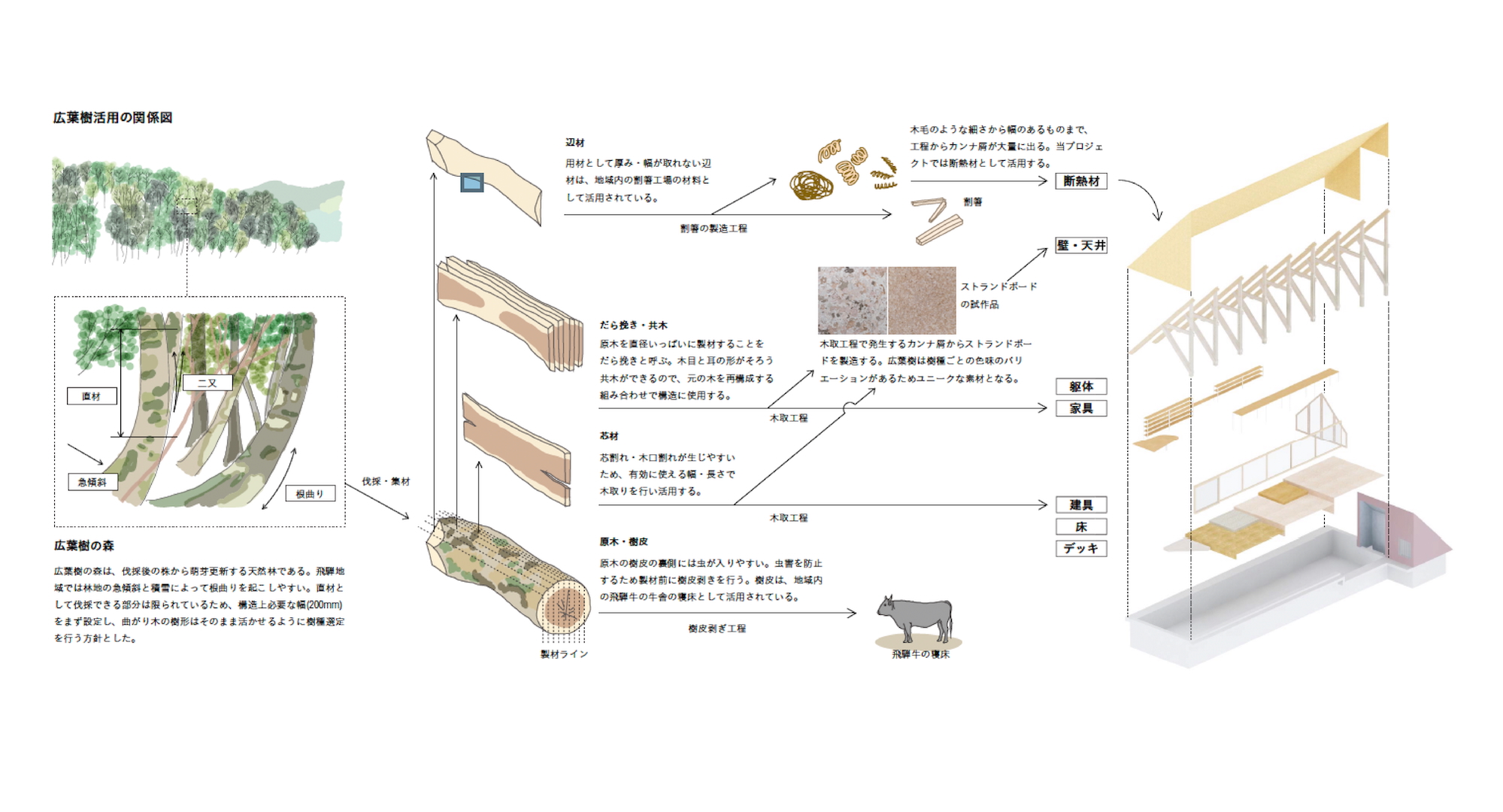

地域の広葉樹流通拠点の入口に建つ、ヒダクマの第二オフィス。「森の端(もりのは)」には、「森の中」と「まちなか」の境界をなす場所の意味が込められています。この建築の目的は二つです。一つ目は、ものづくりを通じてまちなかで広葉樹活用に取り組む、いわゆる林業の川下を担うヒダクマが、川中そして川上まで遡り、活動の範囲を森へ近づけるための拠点とすること。もう一つは、「針葉樹=建築、広葉樹=家具」という既成の役割を疑い、木材利用の主力である建築分野における広葉樹の可能性の具現化、プレゼンスを示すことです。

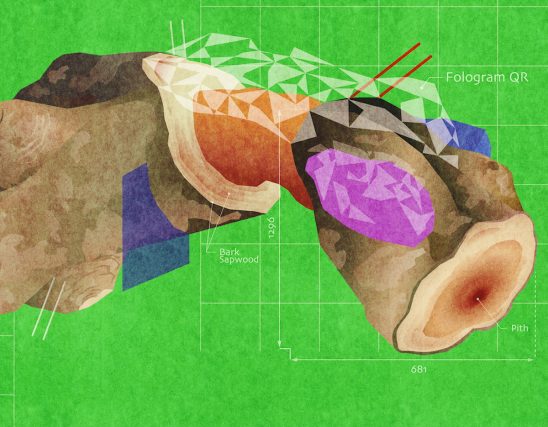

森の端の最大の特徴は、広葉樹のトラス構造。慣習的に家具用材の規格となっている仕上り30mm厚の板材で組み上げる選択をしたことが、重要なポイントです。つまり、地域の広葉樹流通の仕組みを元から再構築するのではなく、素材生産をつなぐ各社・各職人のプロフェッショナルな仕事を普段通りに活かすことで、地域の連帯を生み出しやすくしています。またこれにより、地域としての新たな挑戦となった中低温での短期乾燥と建築に注力しやすい状況が生まれました。

トラス構造に使われる広葉樹の半分はブナであり、そこにミズナラ、ウダイカンバ、ホオノキ、ヤマザクラ、ミズメが混ざっています。樹種の配合は、建築の始まりに入った飛騨の森の植生をそのまま持ってきており、計画に合わせて材料調達するのではなく、その時の森の状況 (=使用可能な材料) を把握することがすべての起点となっています。地域性とは何であるか。その一つの答えがこの広葉樹建築には詰まっています。

Movie(森の端オフィスの建築プロセス):

https://youtu.be/sfxgutDvWq8

Media:

新建築2022年10月号

コンフォルト2023年2月号

商店建築2023年9月号

Project

| What we did | 森からはじめる広葉樹建築のプロデュース チームづくり プロジェクトマネジメント |

|---|---|

| Credits | 企画・建築主:飛騨の森でクマは踊る 設計:ツバメアーキテクツ+チドリスタジオ+ヒダクマ 構造:円酒構造設計 伐採:飛騨市森林組合 造材:柳木材 製材:西野製材所 乾燥:飛騨市広葉樹活用推進コンソーシアム 建築施工:田中建築 基礎:上野建設 電気設備:MIYAJIMA 水道設備:山口設備工業 左官:丸藤工業 塗装:田中塗工 板金:永瀬板金工業所 建具:谷本建具 広葉樹突板:片桐銘木工業 広葉樹RSB:エスウッド 家具(ブナ机、ブナ棚):ノナカ木工所 家具(ホオノキキッチン、広葉樹突板棚):藤井家具製作所 家具(鉄部):小倉鉄工 アドバイス:岐阜県生活技術研究所 写真:新建築社(竣工写真)、ヒダクマ(建て方の様子及び雪の日の外観写真) |

| Period | 計画:2020年12月〜2021年3月 設計:2021年4月〜2022年3月 工期:2022年3月〜2022年8月(建て方:2022年5月) |

Viewpoint ヒダクマの視点

以前に飛騨市役所応接室木質化リニューアルを行った際に「小径広葉樹は大きくなれる」をコンセプトに掲げた。「飛騨の広葉樹は大きなものづくりには向かない」は本当だろうか。振り返れば当時から広葉樹建築への想いを大きくしていたように思う。広葉樹を取り巻く状況を俯瞰してみると、不確実性の高い素材であるがゆえに、安全性と汎用性を担保する建築の各種基準や規定に当てはまらないことはすぐに理解ができる。一方、飛騨の地域内を見ると、一本の広葉樹、一枚の板をどう活かすか、高い選別眼と加工技術を持った職人が日々素材に向き合っている。森の端オフィスは、(近代的)建築と広葉樹、その隔たりを埋める策を探ったプロジェクトであったと言える。地域固有の解を求めることは工業的プロセスを否定することではないし、工業的プロセスの帰結が無個性な量産建築ばかりになるわけでもない。対峙関係を一度解体し、意見や理想を何度もぶつけ合った。お向かいさんとなった柳木材の故・柳作男さんから「取り込んでいけよ」と何度か言われたことを鮮明に覚えている。地域の森、人、経験、連帯、全てを取り込むことを強く意識した森の端オフィスから、その背景とこの先の未来について感じ取ってもらえることを願っている。