森から建築をつくる“手間”と“暇”の話

Introduction

はじめに

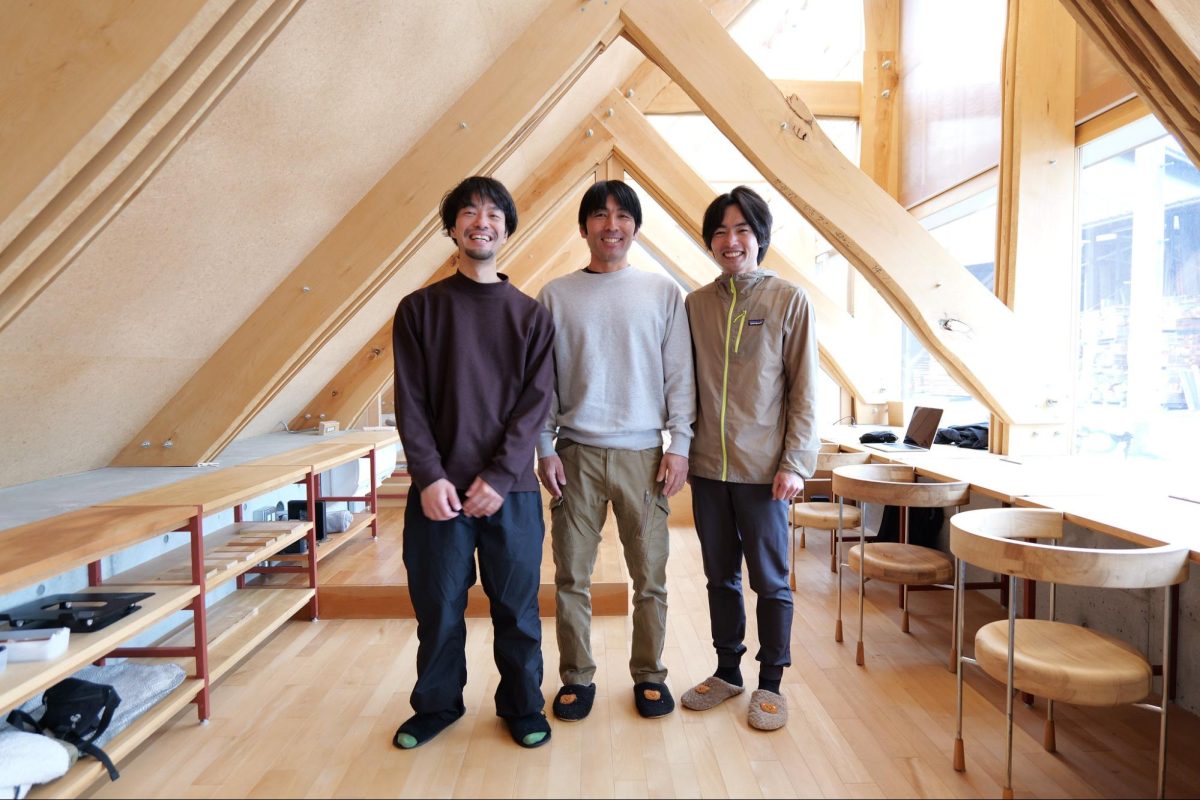

2022年8月に竣工した「森の端(もりのは)オフィス」は、建材分野における広葉樹の有用性を示したヒダクマの第二オフィス。設計はツバメアーキテクツ、チドリスタジオ、そしてヒダクマ。竣工から3年ほどを経て、このプロジェクトを振り返ってみようとインタビューを実施しました。話し手は、ツバメアーキテクツの千葉元生さん、田中建築の田中一也さん、ヒダクマ岩岡です。広葉樹の森から建築をつくる、キーワードは“手間(=労力)”と“暇(=時間)”。

Writing:志田 岳弥(ヒダクマ) Photography:門井 慈子(ヒダクマ) Editing:志田 岳弥(ヒダクマ)

Writing:志田 岳弥(ヒダクマ) Photography:門井 慈子(ヒダクマ) Editing:志田 岳弥(ヒダクマ)

板をひっくり返して、腕がパンパンになる

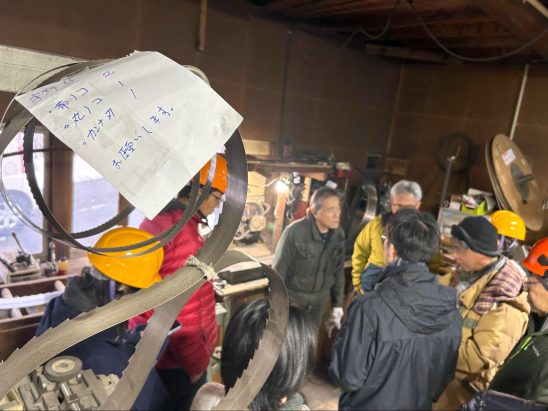

そんな話か、と思うなかれ。広葉樹は、本当に重いんです。重さは強度につながるはずですが、質的なばらつきの大きいのも広葉樹の特徴。木材利用の主流ともいえる建材として広葉樹が使われることは、現代においてレアケースです。製材した小径木を構造材として再構築した森の端オフィスでは、不均一な広葉樹の板一枚一枚について、節の位置や板の反りをチェックする必要がありました。

「手間さえかければ、という言い方はあれですけれど、 広葉樹でできないことはない。ただ、それを言い始めるときりがない。なので本当に少しのこと、時間とコストが1割アップするくらいで広葉樹を活かすチャレンジができるなら、板を一枚一枚ひっくり返して、腕がパンパンになる1日があってもいいんじゃないか、森に入ってどの木をどう使うか考える時間があってもいいんじゃないかなって。手間暇は楽しいよね。ちゃんとそれに参加するというのは、いいことだと思う」(岩岡)

ツバメアーキテクツの千葉さんは、飛騨を何度も訪れては、森での原木選定から板の確認に至るまで、あらゆるプロセスに関わっていました。今では飛騨にいない月の方が少ないのではないかというほど、製作プロジェクトやリサーチ活動を展開中です。

「岩岡さんや田中さんが材料を一つひとつ確認していく姿を見ると、建材分野で広葉樹の活用が進みにくい理由が分かります。針葉樹でつくるときには、プレカットで省略されるプロセスが多いですが、実際に針葉樹でも、目の前の山の木を活かそうと思ったら同じくらい大変なことがある。 森の端をやっていくと、森を活かす際の障壁が、社会的な要素も含めて実体験を通じて理解できました。一つひとつの障壁に対してアイデアをつくっていくのが面白かったです」と千葉さん。

森の端の建築施工を担当した田中建築は、無垢材を使った家づくりを中心に手がける飛騨の建築会社です。ヒダクマのテクニカルサポートワークも行っており、ヒダクマはさまざまなプロジェクトで技術的なアドバイジングを受けています。代表の田中一也さんは森の端の図面を受け取ってから、作り手目線で図面を一から描き、製作について何度もシミュレーションしたそう。千葉さんは「田中さんに言われて初めてどうやって組むのか、改めて考えることもありましたね。つくる側として配慮することも違ったりするので、図面を通じて教えてもらっていました」と振り返ります。そんな一也さんは、暇を削って手間を惜しまない飛騨の職人。

「簡単な仕事ほど面白くないと思ってしまう。 ヒダクマの仕事は図面を描いたり見たりして、ひいひい言いながら、考えながらやらないと何ともならない。5日かければそれなりのものがつくれるけど、3日しかない。そしたら2日分の時間を短くする方法を考える。そういう状況が一番燃える。そうやってできた森の端の躯体を工場で仮組したときは『来たわ』って思った」と当時を振り返ってくれました。

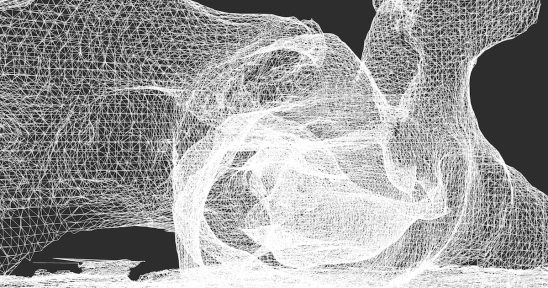

とんがり建築に詰まった、たくさんの実験

外観がシンプルな森の端は、中に入ると多彩な要素が目に飛び込み、訪れる人はそれぞれ気になる箇所に視線を運びます。それらひとつ一つの多くが、広葉樹活用の課題や、森そのものに紐づいた実験的な試みによって生み出されたものです。

「広葉樹のフレームも、断熱材も、 ストランドボードも、実験的な要素が多いプロジェクトだったと思う。ヒダクマとのディスカッションを通じてでたアイディアをどんどん組み込んでつくっていったので、3年という時間が経って『意外と大丈夫だな』と実験の経過を見てるような気持ちです」(千葉さん)

経年変化を見ているのは一也さんも同じのようで、森の端に入るなりトラスを構成する板をチェック。「職業病かな。 何か不具合が起きてないかとか、躯体の広葉樹にひびが入っていないかとか、 パッと見てた」とのこと。

多くの実験が詰まった森の端プロジェクトでは、通常であれば生じない労力と時間を本当にたくさんの方がかけてくれました。プロジェクトの中で大事にしていたことを岩岡は「池ヶ原の森で森林組合の人に木を伐ってもらって、その原木を柳さんと確認して、西野さんと打ち合わせをしながらそれらを製材してもらって、及川さんと初めての短期乾燥の段取りを確認した。乾燥以降は、本当に色んな職人さんたちが関わってくれた。そういう人たちがまずは気持ち良く仕事ができるようにということと、 関わる人みんなの作品の一つになるようにしたいということを思っていた」と振り返りました。

手間を楽しむ共創の輪

森の端プロジェクトを踏まえて、広葉樹の森、そして飛騨という地域を舞台に、これからどんなことができるのか、三人に聞いてみました。身近な広葉樹を使って何か家具や建築をつくるということは、それ自体が非常に楽しいという千葉さん。これまでのプロジェクトによって「以前よりもどういうものが森から出てきて、どういうものが余るかという解像度が上がってきていて、その使い方をもっと広げていきたい」と話します。

「製材・加工のプロセスの工業化が進み、図面を描いたら割とその通りにつくれてしまう世の中になっていると思います。一方、森の端やWood Waste Micro Pubというプロジェクトでは、やりながらつくり方を発見していくというか、出たものに合わせて、ヒダクマや一也さんとその都度やり取りしながら考えていく、ブリコラージュ的なプロセスでつくりました。そうやってものや人との出会いによってつくるものが変わっていく過程は、非常に楽しい。この方法で何がつくれるか、もっと実験的にやっていきたいと思っています」(千葉さん)

広葉樹のものづくりを、いかに続け、広げていけていくか。職人が不足する中で、「俺のクローンをつくればいい」と冗談を飛ばす一也さん。とはいえ、どこまででもやろうという熱心な若者がいれば、育てるつもりだそう。これからについては「今まで培ってきた知識や技術を惜しみなく出して、一緒につくる。それしか言うことがない。やけど、俺も仲間と認識して手を貸すだけ。 仲間なんやで、仲良く、楽しみながらやればいいんじゃないの。それが一番だと思う」と職人らしいシンプルなことばで語ってくれました。

家具や建築に限らず、森の恵みを活かすネットワークを広げ、実践を重ねたいという岩岡は「広葉樹で何ができるのかを1個ずつ考えながらやる中で、コミュニケーションが連絡ではなく共創であるべきだと思う。なので、もっとあらゆる手段を使って共創の機会を増やしたい。それこそ田中建築がヒダクマに『職人を目指すガッツのあるやつを1人寄こせ』みたいなことも一つかなと。ヒダクマだけど田中建築で修行しているみたいな人がいたり、ヒダクマだけど下北のツバメオフィスにいるとか、千葉さんが普通に飛騨にいるみたいなこととか。『手間暇かかるけどやってみよう、楽しいから』という仲間を増やしたい」と語りました。

森は、人がどうであれ、いつも存在しています。時代の流れの中で、そこにある森とものづくりの距離が離れたのなら、森の理に寄り添いながらその距離を縮めようとすることが必要でしょう。そのために労力と時間がかかるのは、ある種当たり前のこと。でも、そんな手間暇を楽しく、仲間とともにできたら、その道のりは案外あっという間に感じるのかもしれません。