人口増加中のつくば市。荒れた森林に苦情100件。人をつないで多様な活用を目指す

Introduction

はじめに

木の枝が電線や道路にかかっていて危ない、落ち葉が雨どいに詰まってしまう、虫が大量発生して困る……。茨城県つくば市の市役所に寄せられる森林に関する苦情は年間100件に上ります。

苦情に対応してきた担当者のアイデアと市長の決断によって始まったのが「つくば市森林バンク制度」。市が仲介役となり、森林所有者と活用希望者をつなげる仕組みです。全国的にも先例のない制度を構築し、苦情の対象になっているような森林に価値を見出し、一人でも多くの市民に活用してもらわねばなりません。サポート役に採用されたのがヒダクマです。

ヒダクマは岐阜県飛騨市を拠点に地域の森に新しい価値を見出す取り組みを10年間続けてきました。その知見とネットワークをつくば市森林バンク制度の立ち上げに生かしています。東京都心にも通勤圏内で、26万人超の人口が増え続けているつくば市での経験は、飛騨の市民と森林にも還元できるはずです。

制度開始後数ヶ月で市民発案による間伐体験イベントが実地され20人ほどの参加者を集めました。他にも、昆虫採集を楽しめる森、コスプレーヤーたちが写真撮影に使える森、養蜂ができる森など、思いもよらない活用案が市民から提示されています。ヒダクマはつくば市の森に様々な価値や可能性を見出し、飛騨の森と日本の森にも広げていきます。

Writing:大宮 冬洋 Photography:Yo Tanaka(FUNC LLC) TOP画像 Editing:ヒダクマ編集部

苦情に対応してきた担当者のアイデアと市長の決断によって始まったのが「つくば市森林バンク制度」。市が仲介役となり、森林所有者と活用希望者をつなげる仕組みです。全国的にも先例のない制度を構築し、苦情の対象になっているような森林に価値を見出し、一人でも多くの市民に活用してもらわねばなりません。サポート役に採用されたのがヒダクマです。

ヒダクマは岐阜県飛騨市を拠点に地域の森に新しい価値を見出す取り組みを10年間続けてきました。その知見とネットワークをつくば市森林バンク制度の立ち上げに生かしています。東京都心にも通勤圏内で、26万人超の人口が増え続けているつくば市での経験は、飛騨の市民と森林にも還元できるはずです。

制度開始後数ヶ月で市民発案による間伐体験イベントが実地され20人ほどの参加者を集めました。他にも、昆虫採集を楽しめる森、コスプレーヤーたちが写真撮影に使える森、養蜂ができる森など、思いもよらない活用案が市民から提示されています。ヒダクマはつくば市の森に様々な価値や可能性を見出し、飛騨の森と日本の森にも広げていきます。

Writing:大宮 冬洋 Photography:Yo Tanaka(FUNC LLC) TOP画像 Editing:ヒダクマ編集部

町の多様な森と多様な人を結ぶしくみをつくる

日本の国土面積の3分の1を占める森林。その57%が私有林ですが、放置され荒廃して交通の妨げになったりするなどの問題が日本各地で起きています。林野庁のアンケート調査では、83%の市町村が管内の人工林(民有林)について 「手入れ不足が目につく」 または 「全般的に手入れが遅れている」 と回答したそうです(『令和元年度森林及び林業の動向』より)。

研究学園都市として知られる茨城県つくば市も例外ではありません。森林に関する市民からの苦情がつくば市役所にたくさん寄せられていると鳥獣対策・森林保全室の後藤佑太さんは明かします。

「木の枝が電線や道路にかかっていて危ない、落ち葉が雨どいに詰まってしまう、虫が大量発生して困る……。私たちはそのたびに現地に行き、写真を取り、森林所有者の方に連絡して対応を求めています」

苦情の数は年間100件に上ります。しかし、森林所有者の多くは法人ではなく個人の高齢者。つくば市には「里山林整備推進事業」によって市が間伐と下草刈りを行う制度がありますが、その後の管理は所有者に委ねられており、思うようには機能していないのが実情です。そして、2年も放置しておくと荒れた森林に戻ってしまいます。

市内の放置林を視察して問題意識を高めたつくば市長の五十嵐立青(たつお)市長さんは後藤さんに抜本的な対策のアイデアを求めました。個人的に農地バンク(遊休農地を自治体が仲介して貸し借りする制度)を活用して農業を楽しんでいた後藤さんは、同様の「森林バンク」を提案。市長の決断で制度作りが始まりました。そこで声がかかったのがヒダクマです。2023年12月のことでした。五十嵐さんから「手伝ってくれませんか?」と直接電話がかかってきた際の逡巡を担当の松本剛は次のように振り返ります。

「ヒダクマは2015年から飛騨で森林の活用に挑戦してきた実績がありますが、平地の少ない飛騨と関東平野の中にあるつくばでは状況がまったく異なります。私たちがお役に立てるだろうかと迷いました」

一方で、松本には自信もありました。この10年間、多種多様なジャンルの専門家や研究者を含めた人々の協力も仰ぎつつ、木材としての価値が低いと言われる森林に新たな価値を見出す取り組みを地道に続けてきたからです。

「木を伐り出して加工するだけが森林の価値ではありません。ヒダクマはいろんな人たちを巻き込んで雑木林と言われる森と向き合って来ました。人と森の間に立ってそこに価値を生み出すために辛抱強くコーディネートする姿勢があり、知見も蓄積しています。つくば市にもささやかな貢献ができるかもしれない、と思い直しました」

つくば市は東京都心にも通勤圏内で、26万人超の人口が増え続けています。草原も含む林野率は約14%と全国平均を大きく下回っていますが、森林の多くは住宅地からも歩いて行けるような場所にある平地林です。こうした条件は飛騨市には「ないもの」だと松本は指摘します。

「森林率94%の飛騨市は『広葉樹のまちづくり』を掲げています。木材として利用しにくい広葉樹の価値の見出そうとしているのですが、難点の一つが広葉樹の森の多くは険しい斜面にあることです。人間が比較的入りやすい山には針葉樹の人工林があり、人が入りづらい場所に広葉樹に残されたとも言えます。森林浴やヨガのような人が森の中でしてみたいと思うようなことはしづらいのです」

同じ東海地方の都会である名古屋からでも特急電車で2時間以上かかる飛騨市。その人口は2万人ほどで、一般市民に集まってもらいにくいという地理的なデメリットもあります。

「もっと都市に近くて企業や研究者に通ってもらいやすい場所であれば、人の暮らしに近いところに森があれば、もっと人が入りやすくていろんな活用がしやすい平らな森があれば……。飛騨で森の新しい価値をつくる挑戦をする中でこんなことを思っていたら、つくば市から声をかけてもらいました。つくばでは、研究者と小中学生がそれぞれ2万人も暮らしているそうです。彼らと一緒に新しい森林活用の形を作れたら、回りまわって飛騨の森にも役立つと思っています」

ヒダクマが「つくば市森林バンク制度構築業務」のプロポーザルに応募し正式に採択されたのが2024年7月のことです。この年につくば市に新卒採用されて、森林保全室の配属となった高橋萌さんは「森を借りたい人なんているのかな。何に使うんだろう」という不安と疑問からのスタートだったそうです。

「でも、森には想像以上にいろんな人が関わっているんですね。枝葉でエッセンシャルオイルを作ってアロマを楽しみたい、災害時に森の中に避難できるシェルターを作る方法を教えたい、などの面白いアイデアも出ています。大きな可能性を感じているところです。以前の私のようなイメージを森林に持っている人にもこの制度を伝えて、活用してもらいたいと思って仕事をしています」

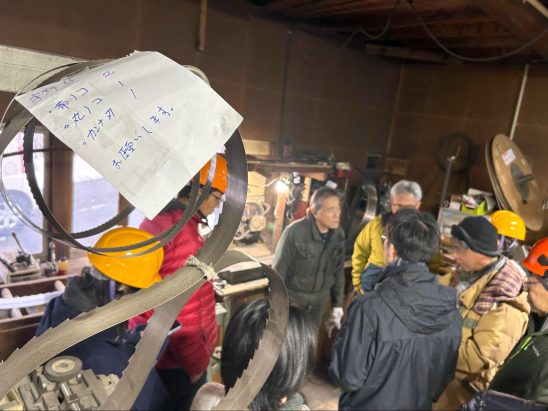

制度が始まったのが2025年4月。制度開始後も毎月、市民向けの説明会交流会、森林活用や整備に関するイベントやワークショップ、専門家による制度運用検討会を実施。利用者、利用者共に登録数も増え、すでにいくつかの活用事例が生まれています。その一つが、素人でも可能な「皮むき間伐」を体験するイベントです。森林保全室は住宅地から離れた場所にある手入れがされていない人工林を紹介し、間伐する木は全体の3割未満とすること、皮をむいただけで放置はせずに1年後にちゃんと伐倒することなどを利用者と約束。イベントには20人ほどが参加したそうです。クワガタなどの昆虫採集を身近に楽しめる森、コスプレーヤーたちが写真撮影に使える森、養蜂ができる森。他にも思いもよらない活用事例がどんどん生まれていきそうだと松本は目を輝かせます。

「かつての里山は、自然と人々の生活が密接に結びついた場所でした。未来の里山文化は都市から生まれるかもしれません」

『世界のあしたが見えるまち』を掲げるつくば市。ヒダクマはこの地の森に様々な価値や可能性を見出し、飛騨の森と日本の森にも広げていきます。

■ 関連リンク

・つくば市森林バンク制度

https://www.city.tsukuba.lg.jp/shinrinbank/index.html

・Dear Tree Project|つくば市森林バンクMAP

https://www.deartree.org/tsukuba-forest-bank-map