【寄稿】広葉樹のまちづくり学校2025「広葉樹の森の基礎講座」参加者レポート

Introduction

はじめに

2025年6月7日から8日の2日間にかけて、飛騨市にて広葉樹林施業や広葉樹活用のための基礎講座が開催されました。

「広葉樹のまちづくり学校」は、飛騨市が推進する広葉樹活用を軸とした持続可能なまちづくりに挑戦する人材育成のため、飛騨地域及び全国の実践者が互いに実践知を学び合い、連携できる関係性をつくることを目的とした実践型のスクールです。2020年に初めて開校された本学校は、2024年からは飛騨市広葉樹活用コンソーシアムと株式会社飛騨の森でクマは踊る(以下、ヒダクマ)が共催で、地域の実践者とともに継続運営されています。

その中で、「広葉樹の森の基礎講座」は、広葉樹の基礎知識を知る座学と、広葉樹林の見方を学び樹種や稚樹を同定する実習を行っています。講師は飛騨市広葉樹のまちづくり推進アドバイザーでもある横井秀一先生(造林技術研究所代表)、森の案内人はヒダクマの松本剛さんが務め、広葉樹に関わっている人、広葉樹に関心がある人、森や木が好きな人が全国各地域から参加し、科学的に広葉樹を観る学びの場となりました。

このレポートでは、2日間のフィールドワークの様子をお届けします。

Writing:株式会社トビムシ 東 将之

「広葉樹のまちづくり学校」は、飛騨市が推進する広葉樹活用を軸とした持続可能なまちづくりに挑戦する人材育成のため、飛騨地域及び全国の実践者が互いに実践知を学び合い、連携できる関係性をつくることを目的とした実践型のスクールです。2020年に初めて開校された本学校は、2024年からは飛騨市広葉樹活用コンソーシアムと株式会社飛騨の森でクマは踊る(以下、ヒダクマ)が共催で、地域の実践者とともに継続運営されています。

その中で、「広葉樹の森の基礎講座」は、広葉樹の基礎知識を知る座学と、広葉樹林の見方を学び樹種や稚樹を同定する実習を行っています。講師は飛騨市広葉樹のまちづくり推進アドバイザーでもある横井秀一先生(造林技術研究所代表)、森の案内人はヒダクマの松本剛さんが務め、広葉樹に関わっている人、広葉樹に関心がある人、森や木が好きな人が全国各地域から参加し、科学的に広葉樹を観る学びの場となりました。

このレポートでは、2日間のフィールドワークの様子をお届けします。

Writing:株式会社トビムシ 東 将之

事前オンライン講座

座学の時間をなるべく最小限にし、現地実習の時間を中心とするため、事前に横井先生のオンライン講義を受講しました。広葉樹に関する知見を広げるための学びの入り口として、広葉樹の基礎知識(約80分)と広葉樹の同定(約70分)に関する解説です。「基本的な用語や同定のポイントに関する知識を持って現地の広葉樹林に入ることで、現地での学びが深まる」という横井先生の言葉が、後になって(実際に現地の森に入ってみて)身に染みました。

オリエンテーション、自己紹介

今回の講座は、同じ内容で5月と6月の2回開催されましたが、6月の2回目は梅雨入り前最後の晴れの日の開講となりました。ヒダクマ森の端オフィスに受講生の皆さんが集まった後、まず初めに、ヒダクマの松本さんからご挨拶と本学校の趣旨の説明があり、横井先生からもご挨拶をいただきました。

また、受講生から自己紹介とともに、普段の仕事や取組み、本学校への想い、受講後の目標なども発表していただきました。受講生は、北は北海道、南は高知県から、地域おこし協力隊の方、森林ボランティアの方、飛騨市や近県の職員、森林や木材に携わる民間企業の方まで様々でした。普段の仕事として、森林の現場作業にあたる林業関係者、広葉樹の中間土場で仕分けを行う方、造園関係者、森林計測システム開発者、地域の林業6次産業化に挑む方など、川上から川下まで森に携わる何らかの活動をしており、その取組みも様々のようです。もちろん、参加動機もそれぞれで、多様なバックグラウンドや立場があるようでしたが、広葉樹林施業や活用についての課題感や目標を持って集まっていることが感じられました。特に、この日を楽しみに待っていたという共通の想いを共有することができ、2日間の学びに期待がさらに膨らみました。

実習➀「広葉樹の同定と広葉樹林の見方」

車に乗り合わせ、森の端オフィスから高山市清見町夏厩の広葉樹モデル林(海抜1,000mほど)まで移動しました。この日は汗ばむ天気となりましたが、受講生皆さんのワクワク感と新しい始まりを予感させる空気感がその暑さを忘れさせ、心地よく思えました。初めに、横井先生からこの実習の意義についてご説明いただきました。「広葉樹がどこに生え、どんな生活をしているかをこの広葉樹林で観察して、それを言語化します。そのために広葉樹を同定します。この実習を通して、皆さんの広葉樹に対する知見が広がり、理解が深まることをお手伝いします。」と語られました。

それから早速森林に入り、広葉樹林を歩きます。横井先生から、「この木は何でしょう」という問いが次々に投げかけられますが、答えに窮する受講生、ためらいがちに答える受講生など反応はそれぞれでした。その後、横井先生から正解の樹種とその生育環境や性質を教えていただきました。「対象とする広葉樹が何であるかを知らないと、その樹木の理解・管理・活用はできない」「そのうえで、広葉樹の名前を知っている、同定できることは必要不可欠」「一番の識別ポイントは葉である(芽、樹形、樹皮、花、果実の観察も忘れずに)」といったことを現場で実感できる時間でした。一つひとつ丁寧に説明していただくと時間が過ぎていくのもあっという間で、もっと長く歩いていたかったのですが、これもフィールド実習のあるあるなのでしょう。ふと、今住んでいる場所の近くの森がどうなっているのか、想いを馳せる瞬間もありました。

森で見つけた樹木

ミズキ、トチノキ、サワグルミ、ハリギリ、ハクウンボク、ウリカエデ、オオヤマザクラ、イタヤカエデ、オオモミジ、コハウチワカエデ、タニウツギ、ホオノキ、クリ、シナノキ、コナラ、ミズナラ、シラカバ、ヤチダモ、ブナ、ミズメ、ウワミズザクラ、コシアブラ、アオダモ、ガマズミ、キハダ、イヌエンジュ など

森の端オフィスに戻り、初日の最後は振り返りを兼ねて、各自が採取した様々な葉の樹種同定に再チャレンジ。つい先ほどまで森で観察していた広葉樹の葉であっても、全ての樹種の特徴を覚えることはできず、実際は検索表や図鑑の写真などと現物を照らし合わせながら判断しました(図鑑があっても候補を絞り込むのは大変)。同定の根拠となる何らかの特徴を見つけようと、視覚・触覚・嗅覚を用いて、受講生皆さんが熱心に取り組んでいました。「しっかりとした同定に辿り着くには、多くの樹種が掲載されている図鑑やサイト、アプリが重要」ということも肌で学ぶことができました。今後も、「離れたところで推定してから近づいて確認する」ことや、「繰り返し・数多く・様々な成育ステージを観察する」ことを継続していきたいし、「同定だけで終わらせずに樹種特性や利用特性まで考える」ということにも取り組んでみようと思いました。

実習②「稚樹の同定と刈出し作業体験」

2日目の午前は、飛騨市古川町の黒内財産区(海抜800mほど)に移動し、広葉樹林全体が見渡せる林道から見学を始めました。過去の広葉樹林施業で試行錯誤した背景があったことを踏まえながら、横井先生から帯状に伐採した斜面(幅50m程度)の現状を説明いただき、受講生との質疑応答も行われました。作業する際に苦労したことや想定以上に伐採や搬出が難しかったことなど、現地を見ながら解説を受けることで、より理解が深まりました。

続いて、3年前に伐採された林地と5年前に伐採された林地に足を踏み入れ、天然更新の様子を体感しました。こちらの現場は、伐採前に、森林組合や製材業や木工業の関係者で現地検討会を行い、使える可能性のあるものは土場におろし、少しでも用材率を高めるようにした、という話を聞いて、川上と川下の意思の連携によって広葉樹活用する取り組みも学ぶこともできました。なお、施業地において、天然更新の可能性を評価するためには、高木性樹種の種類や本数密度の把握が重要になります。伐採後、3年ほどで稚樹の同定ができることから、横井先生に先導してもらいながら、その実際を学びました。また、施業後数年経過した林地の植生や生育環境などについて、横井先生への質疑や受講生同士での議論もありました。

そして、いよいよ刈出し作業体験。天然更新を行う際、低木や草本類などの下層植⽣の繁茂は稚樹の定着や伸⻑成⻑の阻害要因となるため、可能な場合、その阻害要因となる低木や草本類などを切り出します。どの樹種を育成するか(どの樹種に価値を置くか)は目的によって異なり、それ次第で目指すべき森づくりも異なってくるのですが、今回は高木性樹種に焦点を当て、その周りを各自が刈出しました。初めのうちはおそるおそる剪定していた受講生たちも、慣れるにつれて段々作業ペースも上がっていたようです。天然更新できる森を育てながら伐っていく飛騨のスタイルを実感することができました。また、太陽が照りつける中での暑さを感じる刈出し作業を通じて、その大変さが身に染みてわかりました。

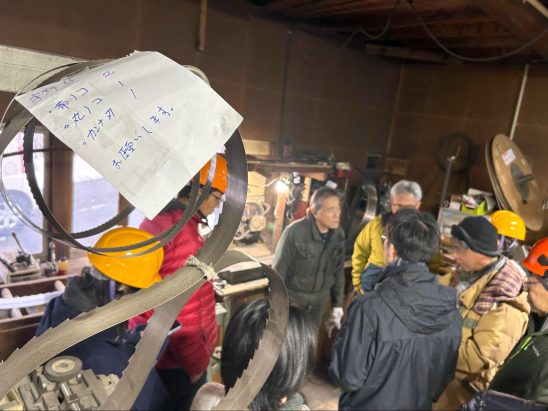

見学「広葉樹の土場」

下山後、2日目の午後は飛騨市古川町の株式会社柳木材の敷地にある土場を見学しました。この土場は伐採された広葉樹の中間土場の役割があり、広葉樹活用に向けた独自の仕分けを行っています。用材に向かない広葉樹は伐採地の山土場から製紙会社等へ運搬されますが、それ以外は基本2.1~2.2m程度の長さで造材されています。その広葉樹をこちらの中間土場に集め、顧客や樹木ごとに仕分けて販売しており、広葉樹専門の製材所が隣接し、乾燥設備も敷地内にあります。つまり、川中に当たる原木の仕分け、製材、乾燥を一カ所でまとめて行うことができる仕組みが整っているのです。

中には、「この木を何に使うのだろうか?」と思わずにはいられない曲がった広葉樹もありましたが、ヒダクマは建築家やデザイナーといったクリエーターとも連携し、それの活用可能性を伝え、新しい用途も開拓しています。ヒダクマで「曲がり木」を活かしたプロダクトの設計や加工などを行いながら、地域の家具メーカーや木工作家も「出てきた材を使う」「個性を活かして付加価値を付ける」という新たな動きが始まっているようです。木を大切に加工しながら、川上から川下まで一貫して繋がることで、ここでも飛騨の広葉樹の価値が高まっていると感じました。また、森に自生している樹木や土場に集められた丸太からインスピレーションを得て、プロダクトをデザインするという視点が、これまでとは異なる発想を生み出すポイントであると言えそうです。

・広葉樹の3Dデータを用いた設計と加工を行う「曲がり木センター」の概要はこちら

振り返り・総括

森の端オフィスに戻り、今回の講座全体の振り返りを行いました。そのオフィスは上述の土場や製材所に隣接していることから、広葉樹活用のイメージを膨らませることができる場所になっています。また、オフィスの構造材・フローリング材・家具材・チップボード・断熱材等に飛騨産広葉樹が活用されており、広葉樹建築のショールームの役割も担っているそうです(詳細はこちら)。

振り返りでは、受講生一人ひとりから今回の講座の感想や気づき、今後の取組みに関する意気込みを発表しあい、その後に横井先生や松本さんから総括としてのコメントをいただきました。「持続可能な広葉樹の森を実現するために、そして産業の一環としてその広葉樹を効果的に活用するために、林業関係者だけではなく様々な立場の人が関わり、それぞれの視点で実際に森や木をみることが大切だ」ということを共有しました。広葉樹の森づくりやまちづくりのように、試行錯誤しながら仲間と共に作りあげていく取組みは計画に縛られない反面、一人ひとりの想いや行動が重要で、それらが連鎖して大きな動きになるのだろうと感じました。

また、受講生の皆さんと意見交換をする中で視野を広げることができ、受講生同士の相互理解を深めることもできました。「全国各地に自分と同じような仲間がいることに気づいた」という感想も印象的でしたし、横井先生からの「将来、まちづくり学校の受講生達が講師になれるように」という言葉にも関係者として責任を感じずにはいられません。これで終わりではなく、広葉樹の生育環境や性質を学び続けると共に、まちづくりにも携わっていく中で、今回の学びを活かしながら今後も受講生同士がつながり続けていければ嬉しく思います。

最後に、このような貴重な機会を企画いただいたヒダクマのスタッフのみなさま、大変お世話になりました。おかげさまで、横井先生も受講生同士もすぐに打ち解けることができ、実習自体が真剣で且つ愉しい時間になりました。私自身も、広葉樹の持続可能な活用方法を考え直す視点を認識できました。またお会いする機会がございましたら、各地の森づくりやまちづくりのことを一緒に考えていただけると心強く思います。

(文責:株式会社トビムシ 東 将之)

「広葉樹のまちづくり学校2025」全日程のご案内はこちら