【寄稿】クマに連れ出してもらう、「かもしれない」の世界

Introduction

はじめに

こんにちは、株式会社百森の清水と申します。この初夏、『ツキノワグマにとっての豊かな森を学ぶ2日間のフィールドワーク』に参加させていただき、参加者としてレポートを書かせていただきます!

私は自分が人間であることからどうせ逃れられないため人間であることをできるだけ受け止めて日々を生きていますが、今回は「たまには変身してみてもいっか!」と思えるようなツアーでした。

このイベントは2022年から春と秋に開催され今回で6回目とのことでしたが、今回は奥飛騨温泉郷の福地温泉を舞台に初開催。ヒダクマさんは山主さんと一緒に福地温泉の活用に取り組んでおられるそうで、個人的にはその舞台を見るのも大きな楽しみのひとつにしていました。

Writing:株式会社百森 清水 美波

私は自分が人間であることからどうせ逃れられないため人間であることをできるだけ受け止めて日々を生きていますが、今回は「たまには変身してみてもいっか!」と思えるようなツアーでした。

このイベントは2022年から春と秋に開催され今回で6回目とのことでしたが、今回は奥飛騨温泉郷の福地温泉を舞台に初開催。ヒダクマさんは山主さんと一緒に福地温泉の活用に取り組んでおられるそうで、個人的にはその舞台を見るのも大きな楽しみのひとつにしていました。

Writing:株式会社百森 清水 美波

過去の福地温泉での取り組み事例:

・多様な視点が映す福地の森の魅力と活用の可能性

・ひらかれる春の森「福地温泉の森 山観日」2025年5月①

1.クマと森の日

初日の5月17日、朝から降り続いた雨がやみ、あたりが霧を覆うしっとりとした気候で始まりました。肌寒くも、いつどこでヌッと顔を出した動物と鼻を突き合わせてもおかしくない、いい意味で緊張感があるお昼どきです。

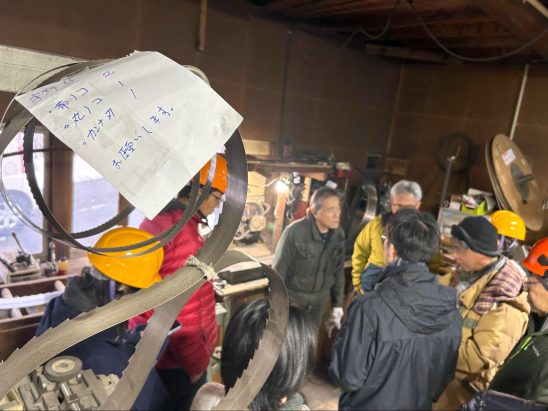

集合場所の福地化石館には、お住まいも普段の暮らし・お仕事も様々な7名の参加者が集まりました。また講師・スタッフには在野のクマ研究家である安江さん、クマ猟師をはじめさまざまな森の活動をおこなう葛西さん、ヒダクマの松本さん、フィールドとして入らせていただく山の山主さんである大橋さん、2日目にはフィールドの整備を大橋さんとともに進める今井さんも加わり、ツキノワグマを軸にしつつも様々なレイヤーで森の視点を相互に広げあう時間になる予感がしました。

ツキノワグマは本来慎重で温厚なため、出会う機会はそう多くありません。私自身山間部に住んでいますが、目撃情報や痕跡こそあっても直接目にしたことはありません。そこで、まずはツキノワグマがどんな姿をしているのか、最初は福地温泉の近くにある奥飛騨クマ牧場を訪問。ここは1976年に建設された施設で、現在も100頭以上のツキノワグマが暮らしています。

胸には名前の由来になった白い三日月模様がはっきり見えますが個体差はあるそう。この施設で暮らしているクマは毎日の安定した人間によるエサやり体験もあって飢えを知らない大きな体をしていますが、野生では大人でも体長120~180cm、体重約50~120kgと成人男性くらいの体格でもあり得るくらいの大きさです。日本にはもう1種類のクマであるヒグマが北海道に生息していますが、そちらは大人のオスでは2m、体重250kgを超える大型で、同じクマでもサイズ感やパワーが大きく異なります。

クマ牧場には施設内で繁殖した個体のほか、母親を亡くして保護された子グマも受け入れられることがあります。施設内のクマ密度は野生と比べるととても高く、野生環境との接続も少なく野生に返されることも想定されていないようです。広々とした山林に戻せるような体制を整えるべきでは?という声もあるかもしれません。しかし、一度人から食べ物をもらえることを覚えてしまったクマは積極的に人里に下り遭遇の危険も高くなります。単純な答えが出る問題ではありません。「かわいそう」ということは簡単ですが、身近に危険がある人にとってその言葉は自身の安全と暮らしを蔑ろにされている感覚もあるでしょう。

小高いところにあるクマ牧場の目の前に広がる山々を見ながら、この地で人々がかつてどのように森とともに生活してきたのかを安江さん、葛西さんが話してくださいました。このあたりは養蚕が盛んで、蚕の食料になる桑畑、また燃料を得るための薪炭林としての利用が中心で、「あんなところまで?」というところも日常的に行き来があり、人と動物は必ずしも獲る・獲られるの関係になくても緊張状態を維持し、棲み分けがされていました。

雨はやみました。いよいよ森の中に入っていきます。今回は1日目にツキノワグマの目線で、2日目に人間の目線で森を探っていきます。

そしてフィールドは、福地温泉の入り口付近にある『来福の森』。かつて桑畑として利用されていたここは平らで開けた気持ちのいい広葉樹林。所有者である大橋さんがこの森を広く活用するためにご自宅のある岐阜市から2時間半かけてこの森に通い、様々な実験をしています。ヒダクマ松本さんは主に企画を通してそのサポートをしながら、その活用可能性を一緒に探っています。

それではツキノワグマの目になって早速森に入りましょう。

この森にはたくさんのツキノワグマの痕跡がありますが、痕跡がないところでも「ツキノワグマだったらここでこんな行動をするかも…!」といったことを、生えている植物や環境、そしてクマの生態や特徴を知りながら進んでいきます。

ツキノワグマは雑食性で、季節に応じて目当ての食料がある程度決まっています。

5月は冬眠から目覚めたクマが活動を始めてしばらくたったころ。奥飛騨ではまだぎりぎり山菜が採れる葉っぱの柔らかい時期で、足元にはワラビやコゴミが芽生えています。いわゆる人間が好む山菜は、クマにとっても大ごちそう。

でも冬眠から春の芽生えまではタイムラグがあって、その間は去年の堅果(どんぐりなど硬い殻に包まれた木の実のこと)を食べたりしてなんとかやり過ごすのだそう。冬眠明けはまだ胃が元通りになっていないから、ゆっくり食べ物に慣らしていきます。

樹皮です。厳密には外側のバリバリ樹皮自体ではなくその裏にある形成層という部分をかじることがお目当てで、「クマはぎ」と呼ばれています。これはすべてのクマにとっての主要な食料というより、「嗜好品」のようなものだと安江さんは考えているそうです。ツキノワグマは生まれて1年は母親と生活を共にし、その中で食べられるものを学習していきます。母グマがクマハギをする地域では仔グマもクマハギを覚えるので、クマはぎが発生する地域としない地域とにはっきりと分かれるそうです。

驚いたことに、一番食料難なのは夏。昆虫も積極的に探しますが、「コスパ」の面からよく狙っているのはハチやアリといった社会性昆虫です。1つ巣を見つけることができたらたんぱく質を効率よく獲得できます。特にこんな木の洞にはハチが好んで巣をつくります。

その動物がどんなことを好みどんな生態なのかを知らなければ、少し不思議な跡があっても「そういうもの」として捉えてしまいますが、数歩歩いてはツキノワグマの選択が想像できるお話を聞きながらでは、何気ない周囲の植物、土壌、地形すら「ここでこんなことをするのかも?」と思ってしまい、ほかの様々な動物、昆虫でも同じようになぞってみたいなあと、好奇心の火のつけ方を学んだような散策でした。

安江さんのお話をメモしながら、あっという間に時間は過ぎていきます。

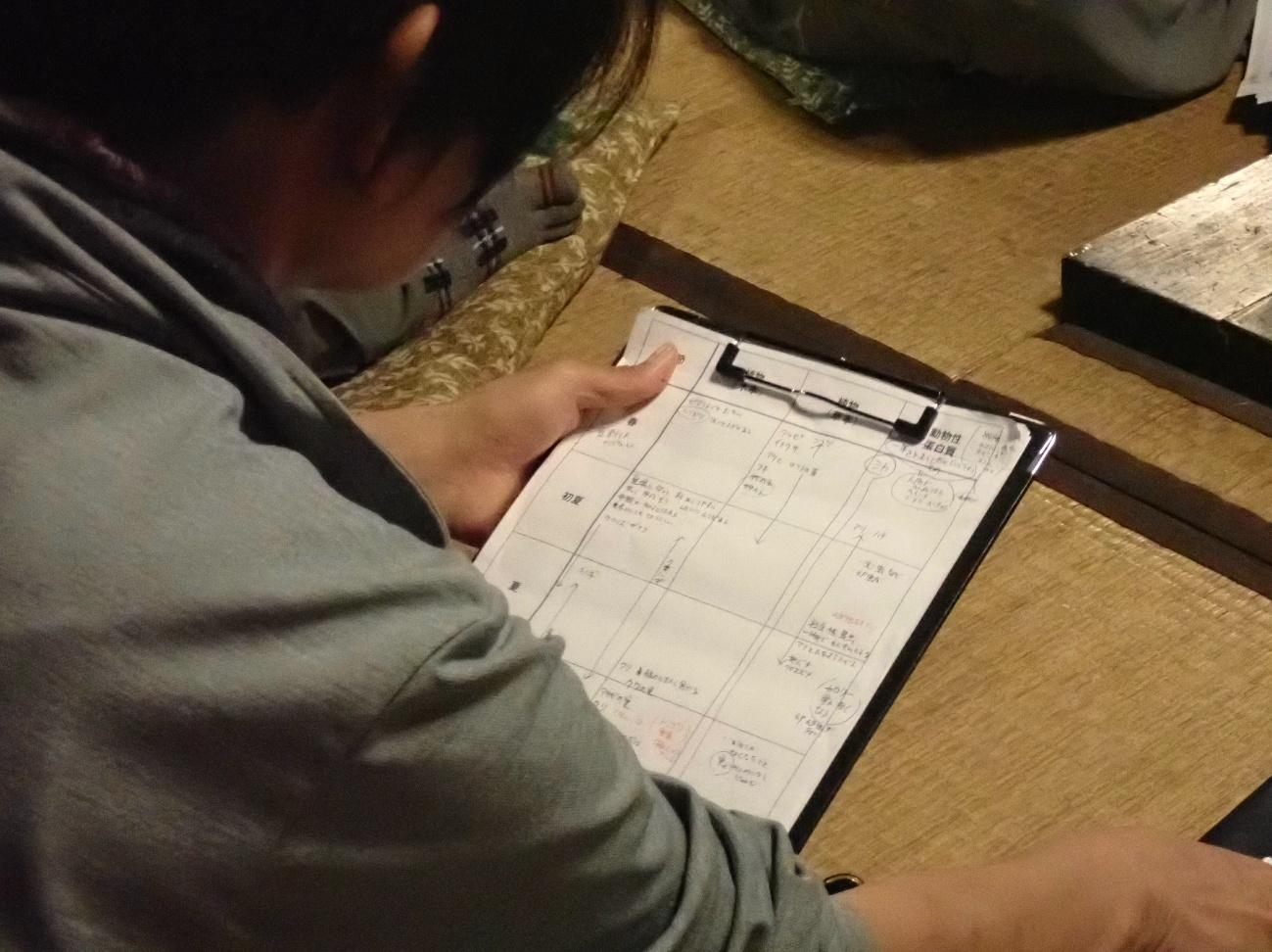

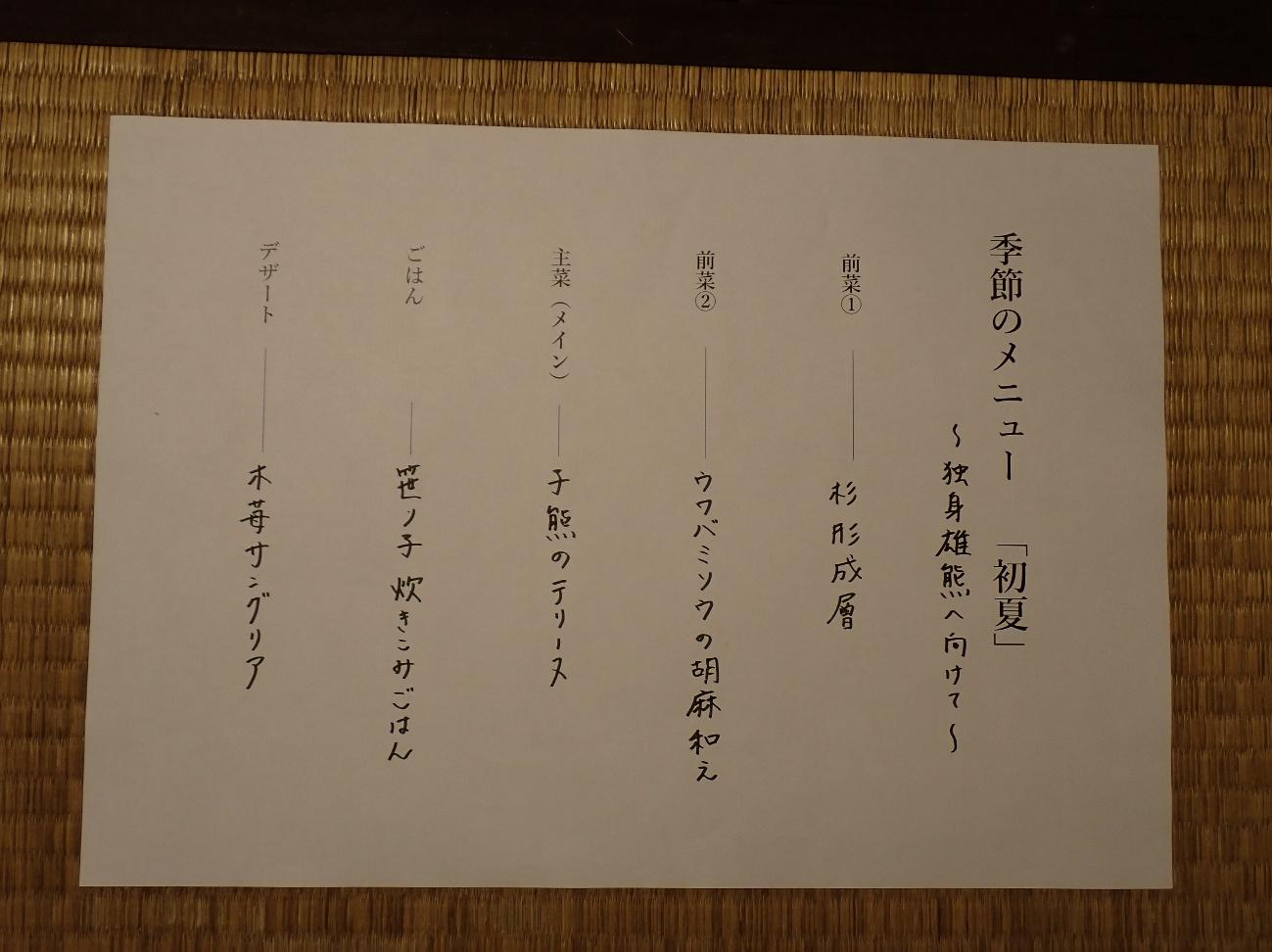

夕方、屋内に戻って今日のワーク。日中のフィールドワークではツキノワグマが季節ごとにどんな食べ物を食べているのかを探りましたが、それをもとに季節のコース料理を考案してみます。私のチームは初夏担当。今日のお話の中で「メスの成獣は子どもがいると繁殖しないため、オスの成獣は自分の子孫を残すために子殺しをしてメスの成獣と生殖行為をすることがある」「殺した子グマは食べる」という話が衝撃的で、でも貴重なタンパク質だ!と思い、せっかくなのでメニューに組み込んでみました。

単身オスグマに向けた初夏のコース料理が出来上がりました。

夜も深くなってきました。自分たちのごはんの時間です。

1日目の夜は福地温泉で古民家をリノベーションした古民家カフェ「木花木花」で懇親会。

このカフェが個人的には衝撃的で、福地温泉では有志が「合同会社山里物語」を設立し、その収益でこのカフェの運営を担う人材を雇用しているそうです。いわば民間による地域おこし協力隊のような国に頼らない自律的な取り組みが、とても印象深く残っています。(福地温泉はその小水力発電の設置などを通して、エネルギー自給率100%の推進モデル温泉街を目指しているとのこと。)

お料理も、山菜をたっぷりつかったお鍋をメインに、郷土料理をたくさんいただきとてもおいしかったです!皆さんともお話しし、また明日のプログラムがより楽しみになりました。

2.ひとと森の日

二日目は朝からお天気です。昨日はツキノワグマの視点が中心でしたが、今日は人間の目線から森を見る1日。最初は昨日と同じ森を歩きますが、入り口の小径だけでも、葉は食材を包んだり材は下駄の材料になったりするホオノキ、和製ヘーゼルナッツともいわれツキノワグマも大好きなツノハシバミなど、さまざまな観点から身近な植物、日本の文化に欠かせない植物がこれでもかと登場します。

さらに進んでいくと森の様相が変わります。今までのエリアは周辺の親木から芽生えた木々が生える天然林(ここでは人工林の対義語、くらいのニュアンスで用いています)だったのに対し、ここからは人間が木材を得るために1本ずつ植え、管理している人工林です。

成長している木のほとんどはスギヒノキですが、足元には広葉樹の実生もたくさん生えています。葛西さんがそのうちの一つを「かじってみてください」と手渡してくださいました。柔らかくさっぱりとした苦み。「山菜の女王」とも言われるコシアブラでした。本来はまだ葉が開ききっていない芽生えを食べますが、若葉であればまだまだ食べられる柔らかさ!発見です。

尾根に出ました。この右側は急傾斜になっており、下からはごうごうという川の音が聞こえます。きちんと整列したスギヒノキの木々と、光を求めて谷側に枝を伸ばす広葉樹の境目がはっきりと分かります。

そこを抜けると、根元から何又にも分かれた木々が生える広葉樹のエリア。昔人々が薪をとるため木を伐り、そこから芽生え大きくなり、また伐り…と何度も繰り返すと、木はそのような形になります。それなりに深くまで進んだ気がしても、ここは里山として日常的に出入りがあった場所。周囲には石垣があり、物理的に野生動物の移動を妨害する柵がなくても、当時は人間の領域として構造物があるだけで、お互いにけん制しあいながらつかず離れずの距離を保っていたことが伺えます。

どろどろしたところにたどり着きました。ここは「ヌタ場」と呼ばれる、イノシシやシカが泥を浴びるためによく利用する場所で、泥を浴びた身体を木にこすりつけて身体についた寄生虫や汚れを落とします。いよいよ動物の気配が色濃くなってきました。このような場所はシカやイノシシに限らず様々な動物にとって「交通の要所」になっており、葛西さんと一緒に動物の足跡や行動パターンを見ながら、動物がどっちに進むかを一緒に考えます。

帰り道は、進むほどに色濃かった動物の気配がだんだん薄れて、人の手が入っている場所に戻ってきたことを実感します。最初のフィールドにたどり着くと、「ただいま!」と言いたくなる心地です。

プログラムもいよいよ終盤です。2日間をとおして、私たちならどんな視点でこの森を見るだろうか、見せたいだろうかと円座でお話しします。参加者それぞれの視点ならではの面白いアイデアがたくさん出そろい、普段山での企画をしている私にとってもとても刺激をいただいた時間でした。

同じ景色、情報でも、自分が何者であるかによってがらっとその意味が変わることを体感した今回は、主体をツキノワグマと人間にして森を歩きましたが、生えてしまえばそこから動けない木だったら、分解されてさまざまな場所に運ばれ変わっていく死骸だったら…その空間的、時間的に多様に多層な主体から構成されていることが森の面白いところであるように思います。

正直なところ、私は自分が「動物になりきる」「想像してみる」ということをあまり得意としていません。私の想像の範囲の中での動物は、つまるところ私の想像の域を出ない、すなわち結局人間としての私が考えることでしかないじゃないか、という一歩引いた視点になってしまうのです。今回そこを講師のお二人がいたことで、「同じ人間だけど私が知らない、私とは違う視点を持っている人」を媒介に、いつもより少し深く、「かもしれない」の世界に踏み込むことができたような気がします。人間である私の概念をできるだけフラットにしていつもの場所を見る、そんな変身ができる楽しみを知ったようなあっという間の2日間でした。

2025年秋「ツキノワグマにとっての豊かな森を学ぶ2日間のフィールドワーク」開催のお知らせ

次回は2025年11月08日(土)-09日(日)、ヒダクマの社有林で開催予定です。詳細はヒダクマのWebサイトやSNSでご紹介いたします。秋の森で皆さまとお会いできるのを楽しみにしています。