飛騨の森の情報学

「飛騨の森の情報学」は、「建築情報学会白書 2023-2024」のためにヒダクマの岩岡が寄稿した論考です。

(「建築情報学会白書 2023-2024」/発行日:2024年08月09日/発行:一般社団法人 建築情報学会/掲載リンク:https://ais-j.org/publications/whitepaper_2023-2024/ )

*本記事は、建築情報学会の許可を得て掲載しております。

IIllustration: Mimei Aoume

飛騨の森の情報学

Writing: 岩岡 孝太郎(ヒダクマ 代表取締役社長/CEO)

第1章 森

森の連関

「飛騨の森でクマは踊る(通称:ヒダクマ)」ちょっと変わった名前のこの会社は、岐阜県飛騨市に拠点を置いている。飛騨市は県最北部に位置し、北側は富山県との県境であり、宮川・高原川といった河川は神通川水系に含まれ、すべて富山湾へと注ぐ。周辺は2,000〜3,000m級の白山連峰・飛騨山脈に囲まれており、起伏に富んだ土地だと言える。792.5 km²に及ぶ広大な市域の約93%は森林だ。飛騨市だけで東京23区の面積をゆうに越える森林を抱えていることになる。古くから豊富な森林資源と共に人々の暮らしはあった。里山に近い森は薪炭林として日々の生活を支え、住宅の資材となり、春には木の新芽であるタラノメやコシアブラなどの山菜を採りに、秋には飛騨地方では「コケ」と呼ばれるキノコを採りに森に入る。仕事の面でも森林は人々を支えた。1300年の歴史がある飛騨の匠と呼ばれる仕口・継手の大工技術を育み、20世紀に入るとヨーロッパから学んだ曲げ木技術を用いて、この地域に豊富なブナの木から飛騨家具を生み出した。最盛期には、市内(旧古川町内)に14軒の製材所が立ち並び、町の中心部にあるJR飛騨古川駅の東側には木材市場があり、名実ともに「木のまち」「森のまち」であったことが伺える。

私が初めて飛騨古川駅を降り立ったのは、10年前、2014年秋のことだ。その時点で、駅の東側は駐車場になっており、市内に残る製材所は1軒になっていた。先の最盛期の頃の話を私に語ってくれた柳作男さん(残念なことに2023年春に永眠された)率いる柳木材は、すでに大工部門は解散しており、ほどなくして、施業(森林の伐採)部門もたたんでしまった。森のまちの栄枯盛衰を目の当たりにしているのだが、私の目にはそれでも「豊か」に映った。

豊かさの根源は、森を起点とした物質循環にあると考えている。製材や木工の過程で生じる樹皮やおが粉は、酪農で牛舎の寝床となり、次に堆肥となって農地で美味しい野菜を育む。森で磨かれたまろやかな軟水は町へと流れ、田畑を潤し、酒造りにも繋がっている。他にもキハダという木の樹皮の内側は鮮やかな黄色をしており、これが健胃薬として知られるオウバクとして製薬に活用されるなど、林業の川上から川下に留まらず、幅広い産業へと循環していることがわかる。

森の様相

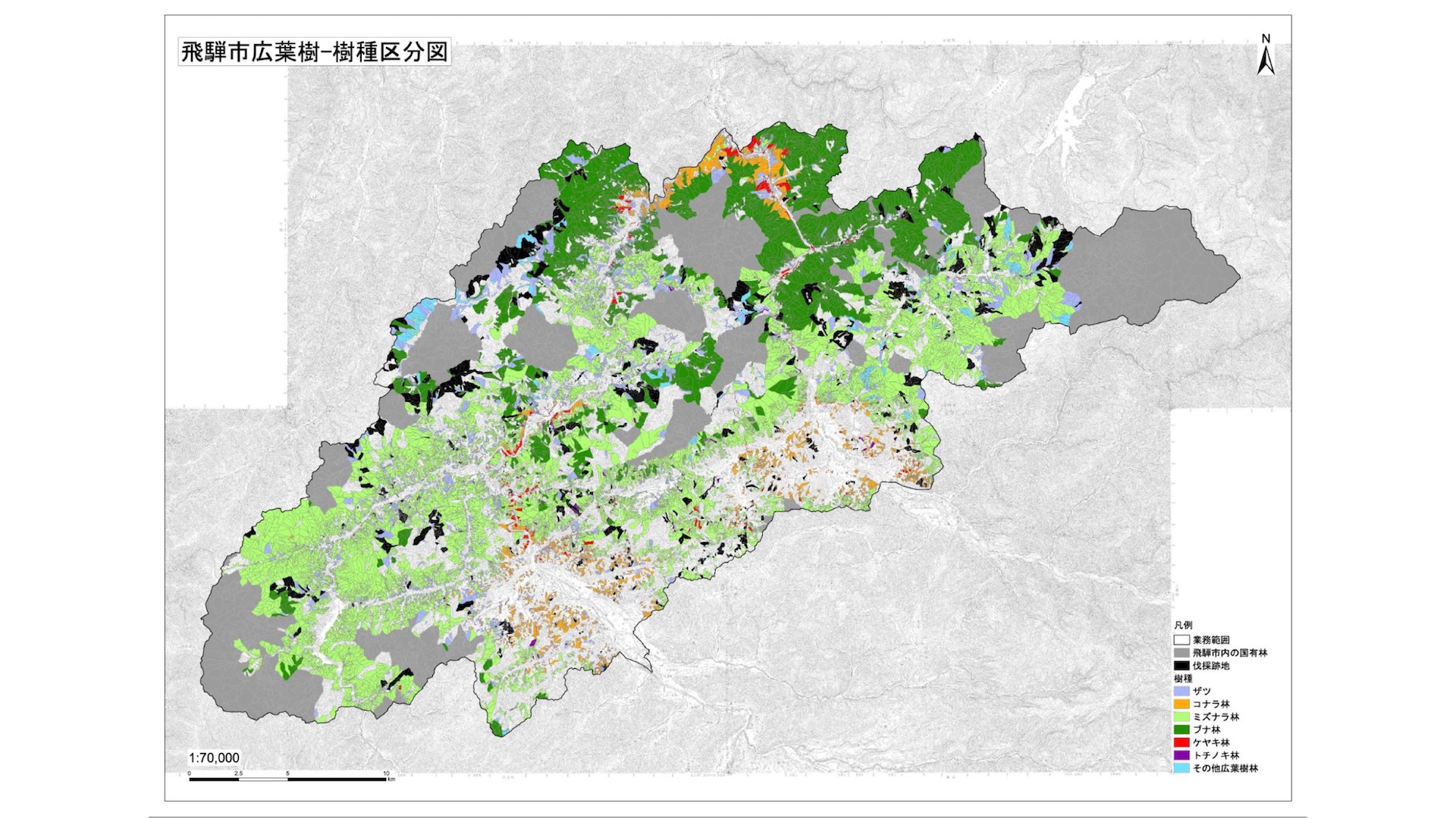

飛騨市の森は、その約68%が広葉樹の天然林であることが大きな特徴となっている。ここで言う天然林は、手付かずの原生林とは違い、先の通り薪炭林利用など人の手が入った森のことで、二次林のことを指している。里山に多いコナラ、一歩奥山に入ると群生するミズナラ、さらに標高を上げるとブナ林となり、沢沿いの谷部には、トチ、カツラなども群生する。群生種の中にも、ホオノキ、ウダイカンバ、ヤマザクラ、イタヤカエデ、オニグルミなどの高木種から、クロモジ、ダンコウバイのような低木種まで、それぞれの種の生存戦略と共生によって多様性の高い森を構成している。人工林との大きな違いのひとつが植樹を行わないことだ。木の実・種から発芽する「実生(みしょう)」と、切り株の脇芽から成長する「萌芽(ぼうが)」によって、天然更新する。飛騨においては、冬期の積雪量が多いため、更新の最大阻害要因となるニホンジカの食害が少ないことや、競合植生であるハイイヌガヤやササの勢いが弱いことによって、天然更新が成立している。伐採地においても、市で更新調査を行ったところ稚樹の成長が確認されており、まだ数年しかデータがないため断定はできないが、伐採後の林地でも天然更新が期待されている。

林齢は、60年生以上の木の材積が突出している。つまり、60年程前から突然「切らなくなった」ことを意味しており、これは、薪・木炭から石油・ガスへエネルギー源がシフトした時期と重なる。素材としての広葉樹の主要な用途を失ったのだ。人間と同じように、木も老木になると虫害や病気に侵されやすくなり、林齢分布に偏りがあるということは、ある時期にいっぺんに最期を迎えるため、材積のほとんどを失うことになる。そうならないように、全ての年代の木がバランスよく分布するレジリエンスの高い多層の森にシフトさせる必要がある。

林業の方法

集材方法は、タワーヤーダーと呼ばれる支柱を備えた林業機械を用いて、ロープウェーのように伐採した樹木を吊り下げて降ろす架線集材という方法を取っている。スイスからフォレスター(森林官)を招聘して、優良木に焦点を当て、その木の成長を阻害する木を集中的に伐採する育成木施業という方法を学び、検討した時期もあったが、枝を広げる広葉樹をピンポイントで伐倒する難しさや、集材の効率性から現在の選択となっている。一つの伐採地の幅は50mに設定して帯状に伐採を行う。これは、両側に残る広葉樹の樹高がおよそ25m前後のため、どの角度からでも隈なく伐採地に日光を当てるための数字だ。架線で降ろした樹木は、山土場(伐採地の集材場所)で2m程度の長さに切り揃えられる。長さを2m程度に設定しているのは、枝分かれや曲がりの多い広葉樹から材料として扱いやすい直材をなるべく取るため、そして、トラック荷台の横幅に納めることで運搬コストを抑えるためである。こうして用材となる原木は、次の細かな仕分けのため町土場へと運ばれる。一方、曲がり・腐り・小径など用材にするに至らない(と判断された)部分は別の用途であるパルプの原料として山土場から地域外の製紙会社へと直送される。そして、ごく細い枝・葉は林地残材として天然更新のための養分として残されることになる。

かつての伐採時期は冬であった。重機がまだない時代、作業の支障となる下草が都合よく雪の下に埋もれ、そりに積んで雪の上を滑らせて降ろすことができるからだ。重機を使用する現代は、降雪が始まる直前の晩秋頃が切旬となっている。この時期の広葉樹は冬支度のため、地中から水分を吸い上げなくなり、軽くなる。水分量が少ないということは、材が痛みにくくなり、乾燥に要する時間が少なくなるメリットもある。また、落葉することで林地が明るくなり、余分な枝葉を取り除く必要もなくなるのである。

広葉樹の課題

ここで飛騨の森の広葉樹の素材利用観点での課題を整理したい。

①小径木である

H28年度に実施した現地調査の結果、平均胸高直径が26cmであることがわかった。広葉樹は、人工林の針葉樹と比較して、一般的に組織が緻密で硬質なため、家具や建築造作材として使われる。しかし、産業化された家具製造では、材料の調達安定性や歩留まり、作業の効率性から40cm以上の中径・大径木が目安となっているため、残念ながら飛騨家具においてもほとんどの材料が輸入材を使用している。(近年、国産材を積極的に活用しようとする動きは起きている)

②曲がり木である

できるだけ直材に近いように造材したとしても、分岐や曲がりの多い広葉樹からは多くの曲がり木が発生してしまう。特に飛騨の森は、急傾斜地が多く、積雪量も多いため、根に近い部分が一度横方向に伸びてから立ち上がる根曲りが多い。

③多樹種である

多様性の高さを説明した通り、樹種の数が多い。これは、特定の樹種だけが手に入る森がないことも意味している。つまり、広葉樹の森を伐採すると植生なりの様々な樹種が出てくるため、常に同じニーズに答えることは困難だ。ある樹種をまとめても数本ずつにしかならない場合、ごちゃまぜのまま雑木と名付けられて一緒くたにチップ用材にされてしまう。

④生産量が少ない

仮に毎年35ha程度の伐採をすると全ての木を切り出すのに1000年かかるほどの膨大な森林面積があるのは確かだが、実際には保安林が含まれていたり、アプローチのない奥山が多いため、その全てを素材活用することはできない。また、林業での素材生産の中心が制度・技術が確立されている人工林となっているのは飛騨でも同じで、森林組合の年間伐採量のうち広葉樹はわずか2%ほどに留まっているのが現状だ。H28年度から始まった広葉樹のまちづくりの実践における伐採量は、毎年2〜6haほどの面積になっている。

⑤用途が少ない

主要な用途である家具・内装造作材として製材・乾燥される原木は、広葉樹生産量の5%ほどしかない。残り95%は、チップ用材だ。チップは、パルプやきのこ栽培の菌床として使用される。広く産業の中で需要があることは良いことなのだが、チップ用材としての取引単価は、家具用材としてのそれよりも低いため、林業への収益的還元が弱い。また、市内にはチップ工場がないため、飛騨市の立場から言えば「市外へと安価で資源流出している」と表現できる状況だ。

⑥リードタイムが長い

針葉樹と比較して広葉樹は硬質な分、乾燥時間を長く要する。また、建築用材では含水率は15〜20%まで落とせば良いが、家具用材では材の狂いによりシビアになるので含水率を8±2%まで落とす必要があることも乾燥の長期化の要因だ。通常、製材後に1年間の天然乾燥を経て、人工乾燥による仕上げで20日間前後、加工に入るまでには1週間以上のシーズニング期間(外気で含水率を安定させる)も要する。これは仕上厚30mmの板の場合で、厚材の場合はさらに時間が必要だ。

⑦価値が低い

以上の課題点を総合すると、市場においては「価値が低い」と評価されてしまう。(用材としての)価値が低い→林業として成り立たない→生産されない→使われない、という悪循環が生じてしまっている。

森の可能性

建築分野の方々にとってはピンと来ない、あるいは興味関心を持ちにくい話が長くなったかもしれない。しかしながら、建築と木材が縁を切れない以上、無関心ではいられない森側の情報をできるだけ簡潔に、網羅的にまとめたつもりだ。私は建築分野の方と話をする際に、「森は木材ではない」とまず断ってから対話をするよう心掛けている。これには二つの理由がある。一つは、とりわけ広葉樹の天然林は、人間の意思を遥かに超えて、広く、そして、深く自然環境のネットワークと接続されているからだ。人の小さな選択や行動の連鎖が人為的な撹乱となり、森が取り戻せない大きなインパクトを及ぼしてしまう。反対に、森の情報を理解し、「森合わせ」の要素もデザインプロセスに組み込むことで、木造建築はもっと多様になれるし、環境と共に循環する時間軸を持つことができると考えている。

もうひとつの理由は、木材以外へも視野を広げて森を観察してほしいからである。木材とは、森の一部分、一つの目的でしかない。木材を求めて森へ入ると、そこに木材はないことにすぐに気がつくだろう。製材所まで運ばないと木材にはならないのは当たり前だが、木材(になる予定の見えない木の中身)の周りには樹皮があり、樹皮は苔類や地衣類に覆われていたり、曲がりがあり、コブやウロもあり、枝葉があり、足元では枝葉が分解されて土に還ろうとしてたり、その周りには樹木以外の野草も生息し、手触り、匂いの違い、際限なくリアルな情報を得ることができる。その森から木材を取り出すのが人であれば、木材ではない森の素材を活かすことができるのも人である。幸いにも、森と生きた先人たちの実践的・経験的な知恵の蓄積がある。そして、当時は無用と判断された素材も有用に転換できるテクノロジーもある。

広葉樹のまちづくりを具体的に実行する組織として、2015年に飛騨市、FabCafeを運営するロフトワーク、林業を起点に地域をプロデュースするトビムシの官民合同出資で立ち上げた会社がヒダクマである。

第2章 森と建築

森の端オフィス

ヒダクマが、飛騨の森の情報から具体的に何を形にしているのか、実例で紹介したい。2022年夏、市内の広葉樹専門の製材所と町土場が隣接する敷地の一角に「森の端(もりのは)オフィス」を開設した。古川の中心部から宮川を渡った国道41号沿いに位置している。敷地背後には山が迫っており、山道を行くと林業の施業地にもなっている地域を抜けて、北陸方面・名古屋方面への高速道路のインターチェンジに繋がっている流通の要所でもある。森とまちとの境界線上にあるこのオフィスの目的は、林業の川中である流通の現場で日々行き交う人と木のフローをリアルタイムにキャッチし、情報化してさらなる価値創造に繋げることだ。

森の端オフィスの建築は、主要構造部を広葉樹で構成する方針を始めから決めていた。広葉樹には、一般流通材のような規格が与えられていない。JASの等級が定められていないため、基本的に無等級材として扱われることになる。(伝統的に柱梁土台に使われてきたケヤキとクリ、資源量が多く比較的硬質なナラとブナは、告示で基準強度が設定されている。)規格が存在しないということは、この地域らしい、この地域だからできる建築のあり方を再考し、広葉樹建築のスタンダードを示すチャンスでもある。

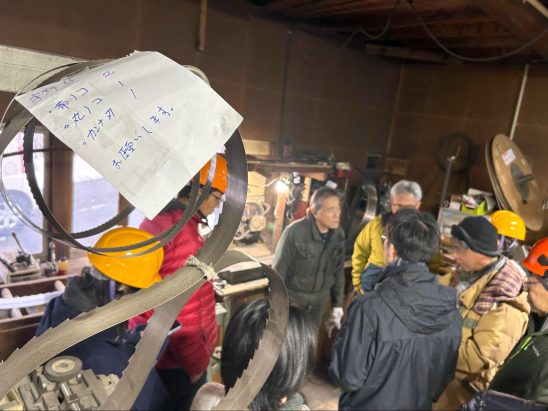

2021年秋、その年の広葉樹施業予定地である池ヶ原湿原近くの市有林に、森の端建築チームのツバメアーキテクツ・千葉元生さん、チドリスタジオ・岡佑亮さん、円酒構造設計・円酒昂さんたちと入った。信州大学発の林業ベンチャーである精密林業計測の協力により、ドローンによる3DスキャニングからAIでの樹種判別を行っているので、森の詳細な3Dマップを手にしていた。森の樹種構成が予めわかっていることで、材強度の下限値を設定して必要部材断面を割り出しておくことができる。この時は、ホオノキの強度を下限値として板幅200mm以上を設定していた。森(と言っても道はない急斜地)の中で条件に適合する基準木に蛍光テープやスプレーを使って印をつけ、森林組合と情報共有をして伐採・搬出をしてもらう。通常、現場で2m程度に切りそろえられるが、森から関わることで3.5m前後の長い原木のまま出してもらうことができた。

原木が町土場に届けられたら、次は製材の工程だ。原木から挽くのでいかようにでもなるのだが、地域で慣例的に基準となっている40mm厚で挽くことにした。加工後の仕上がりで30mmとなり、家具天板などに汎用性が高いので、この厚みの製材から乾燥までの技術は確立しているからだ。さらに、並行して進めてきた、飛騨市広葉樹活用推進コンソーシアムでの短期乾燥試験の準備が整い、実験乾燥機が町土場内にできたので、実験乾燥第1号として釜入れすることになった。短期乾燥は、含水率の高いほぼ生木の状態から50度前後の低温で40日間程度乾燥することで含水率を10%以下まで落とす意欲的な試みだ。実際に、森の端の広葉樹構造材も計画通り短期間で含水率平均8%に仕上げることができた。

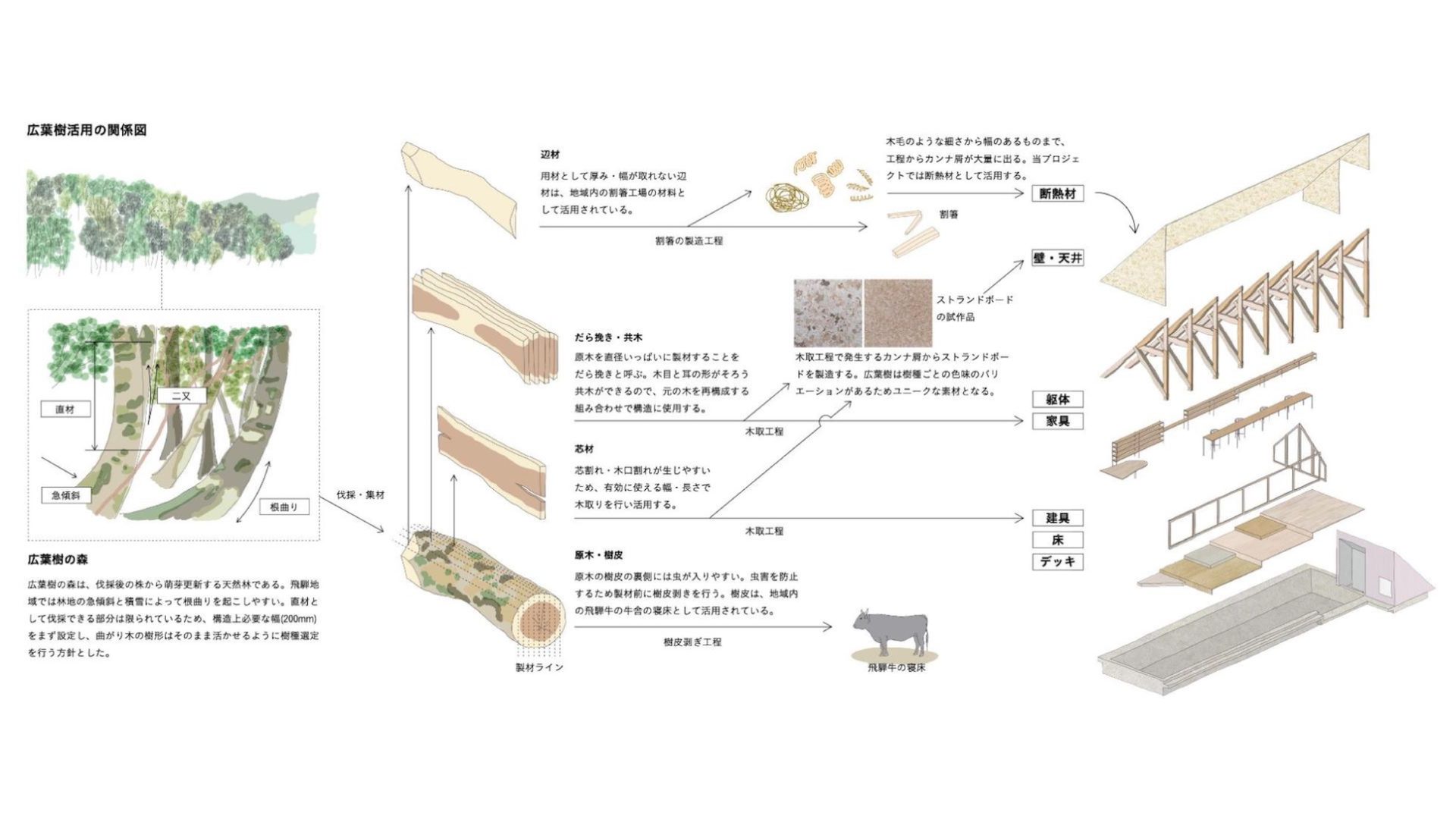

こうして、長さ3.5m前後、幅200mm以上、仕上がり厚30mmの板がそろった。乾燥工程で生じた板の割れや狂いを見ながら、構造、建具、家具内装、床の用途別に振り分けていき、ほぼ全量を建築に有効活用している。原木に付随する板以外の部分、また加工時に発生する素材についても、カンナ屑を袋詰めして断熱材としたり、圧縮してストランドボードにして天井・壁に使用している。その他、樹皮やおがこは牛舎の寝床として地域内循環させた。

空間構成、すなわち構造の構成は、家具用材と同じ方法で作られた板を、応力分布に応じて2〜4枚を組み合わせて配置し、ボルト固定したトラス構造を1.8mピッチで9列並べてつくっている。一箇所の組み合わせでは極力同じ原木から取り出した板(共木)を選定した。板の耳の部分をあえてそのまま残すことで、原木の姿を再構成しているような表情となっている。ブナ、ウダイカンバ、ミズナラ、ホオノキ、ヤマザクラ、ミズメといった樹種構成も、故郷である広葉樹の森と一致した、この地域の森を起点とした営みを反映した建築となっている。

曲がり木センター

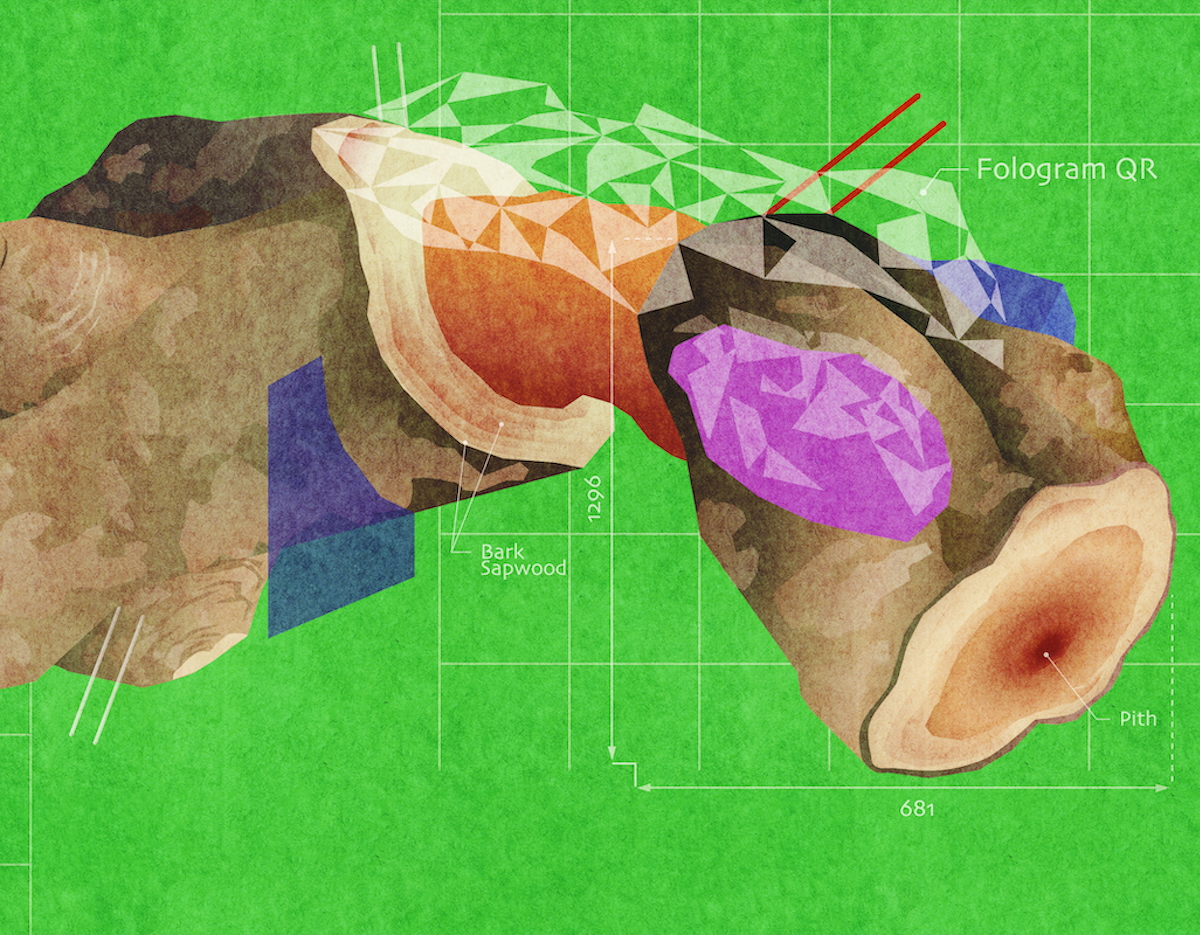

直材がほとんどない広葉樹は、少々雑にカテゴライズするとすべてが曲がり木だと言える。曲がり木の中でも特に「極端な根曲り」「不整形な大木」「二又や多又」を狙って3Dスキャンニングをしてデータベース化する取り組みが「曲がり木センター」である。ラインナップされる曲がり木は、既存の用途の中では薪やチップにするにも手間がかかる厄介者だが、木工ではできない一体の造形を3Dデータで直接設計から加工まで行うことで、価値転換することが可能だ。

最初のきっかけとなったのが、浜田晶則建築設計事務所とERI SUMITOMO ARCHITECTSと協働した「Torinosu」プロジェクトだった。チップ用材として町土場に集められた原木の中から、根曲りした木を3Dデータ化し、円環状のレシプロカル構造で支え合い、加工が最小限となる配置を探った。加工は、ARディバイスを装着した職人がチェンソーでカットするところから始まる。不安定で木工機械に載せることができない曲がり木を、木が安定しやすいように置き、現実の木に重ね合うようにデータの方を移動・回転させる。ARディバイスであれば手元の視認性が確保されているので、投影される切断予定面に対して沿って刃を下ろし、データと一致するようにしている。後工程の切削・研磨、現場での組み立てまで、ARディバイスを用いて微調整をしながら完成させた。Torinosuは、2020年に渋谷のMIYASHITA PARKにあるカフェの前にシンボル的なオブジェクトとして設置された。

Torinosuの実践の中では課題も見つかった。原木のままでは乾燥できないため、曲がり木の一部をカットすると、まだ生に近い内部が空気に触れて乾燥が進み、木の変形が起こる。変形は時間をかけて大きくなっていくので、次第に3Dデータと現実の形状との差異が広がっていくのだ。この課題に挑んだのが、2022年にニューヨーク州立大学バッファロー校(UB)とFabCafe Globalチームと共同したサマープログラムであった。2018年、2019年と、UBチームは飛騨を訪問し、広葉樹の素材特性や木工技術を学び、彼らの専門領域である建築のデジタルデザイン/デジタルファブリケーションと掛け合わせるプログラムを実施してきたが、この年はコロナ禍のため来日が叶わなかった。「遠隔で可能なコラボレーションは何か」を検討し、「リアルとデジタルのフィードバックループを回す」試みを実施した。飛騨から曲がり木の3DデータをUBへ送り、デジタルデザインされた3Dモデルが飛騨へ送られ、飛騨ではARディバイスを用いて実際の曲がり木を加工、加工精度や木の変形を含めた加工後の曲がり木を再度3Dスキャニングして3Dデータで共有、UBで加工後のフィードバックをデザインに反映して修正を行う、といったサイクルだ。面白いのはリアルなフィードバックとして「チェーンソーの3DモデルをARに反映したらどうか」という職人の意見も含まれ、実際に反映し作業性の向上が見られるかの検証が行われたことだ。日本とアメリカで昼夜が逆転することを利用し、どちらかの就寝中にも作業は進み、遠隔曲がり木ファブリケーションの精度は三日間のうちに改善していった。

第3章 森の情報

情報の記録

森の素材はナマモノだ。材料未然のRAWな状態であるとともに、生物(いきもの)であることが如実に現れる。表情からは履歴を読み取ることができ、その時間軸は素材になった以降も途切れることがなく進み続ける。より汎用的、より合理的に扱うため、細かく切り刻み、均質的な工業材料にしたらそれまでだが、この素材が持つ「時間」という特性を活かすための試行錯誤をヒダクマでは行なっている。伝統的な技法や知識を探索することも、3DスキャニングやARファブリケーションのようなテクノロジーを用いることも、そして広葉樹流通拠点内の森の端オフィスも必要な手段だ。

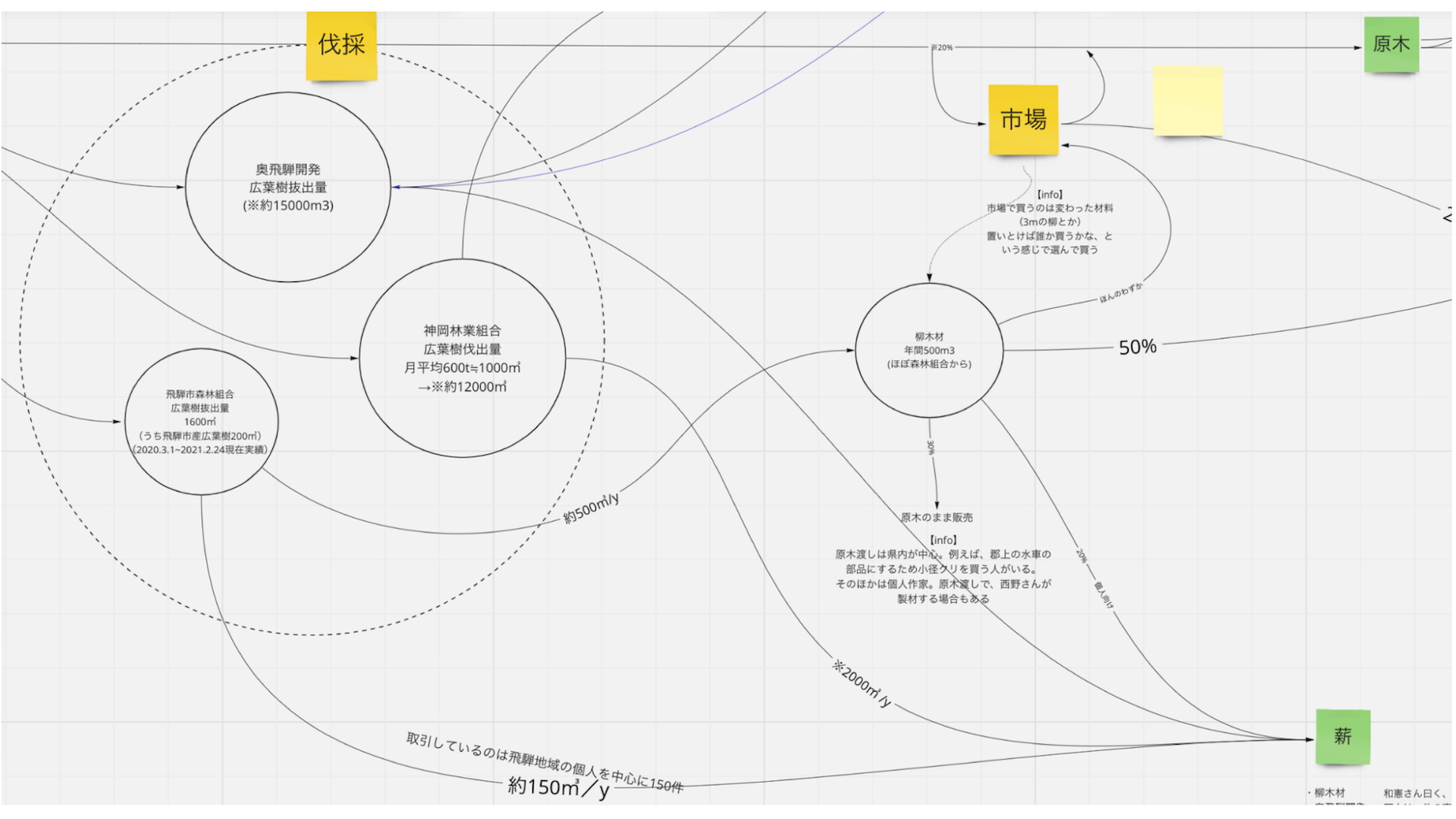

以前に、飛騨の森を起点とした木の素材流通について、聞き取りした情報を元にフロー図に描いたことがある。流通の過程を経るごとに木の体積は半減しているのではないかと感じたためだ。つまり、森の中にある木の体積を100だとすると、伐採後に50、製材後に25、木取り(荒材から正寸の板を削り出す加工)後に12.5、仕上げ後に6.25 … といった具合に減っていく感覚があった。流通の過程で抜け落ちる素材の状態と行き先を捉えることで、より付加価値の高いものづくりへとアップサイクルできるのではないかと考えた。結果、おおよそのフローは掴めたが、正確な情報までは辿ることができなかった。飛騨市でのサプライチェーンを構築する取り組みによって、市有林から製品になるまでのトレーサビリティは確立したが、これは量の観点では既存の木材流通のほんの一部にしか過ぎない。一度途切れたチェーンを再び接続することは困難だ。素材の「時間」を引き継ぐためには、森からログを残す仕組みが不可欠である。

一方で、森の情報を記録し、それを間違いなく引き継ぐ方法が「森に入り、森から始める」ことである。至極単純であり、進歩的ではない方法かもしれないが、「森の可能性」の段落で書いたように、実際の森から得られる情報は実に豊かである。春夏秋冬の一年間でひと回りする変化に加え、成長と更新のもっと大きなサイクルもあるので、どの瞬間を切り取るかで得られる情報も異なるものになる。得たい情報を求めて森に入っても、膨大な情報量の中でそれを突き詰めることは大変な作業になるが、情報を得るために森に入れば、そのとき知覚したすべてが有効な情報であることがはっきりする。これが森を起点とした設計と長い流通のスタート地点となる。

情報の所在

資源量や天然更新の推移など定量的かつ定期的に観測すべき情報がある一方で、個別具体的な情報に関しては実に属人的で、関わる人の数だけ多様である。飛騨の森においては、こうした情報を中央集権的に一元管理するのではなく、個別の情報が特定の人や場所に所属したままネットワーク化することで、必要なときにアクセスし、活用できる自律分散型のシステムを目指している。そのため、ヒダクマでは、地域内に限らず、地域外からも建築関係者のみならず、研究者、技術者、素材メーカー、プロダクトデザイナー、普段木質素材を扱わない分野の人たちまで広く森と接続する活動をしている。飛騨の森の情報ネットワークは、深化・細分化しながら現在もなお拡大中である。