森が育む曲がり木。その固有性に地域の職人と共に向き合い、設計するということ

Introduction

はじめに

法政大学デザイン工学部建築学科山道拓人研究室は、曲がり木を使ったクリエイションを支援するヒダクマの「曲がり木センター」を活用し、スキャニング技術や3D設計を駆使した曲がり木のオブジェクト製作を実践する「広葉樹曲がり木プロジェクト」を進めています。2022年12月から2023年7月にかけて行った第2弾となる曲がり木プロジェクトでは、同研究室の3つの設計チームが、曲がり木の流通課題にもなっている個別性の高い形状に対し、それぞれの角度からアプローチしました。規格のない曲がり木を使ったものづくりのプロセスは、その形状のごとく紆余曲折。各チームは、目の前の曲がり木との対話、そして技術面でのクオリティを担保する地域の職人とコミュニケーションを積み重ねながら、曲がり木家具を設計しました。

【プロジェクト概要】

What we did

- 製作ディレクション

Credits

- クライアント:法政大学デザイン工学部建築学科山道拓人研究室

- 監修:山道拓人

- 設計:

『あいかき』:小出理紗子、松本真哉、板垣圭一郎、竹鼻柊二、中林恵都、山本乃依

『くるり』:藤野晟伍、伊藤隆、上野友愛、木幡優咲、藤原美菜、山口秋桜花

『ゴロー』:小林大馬、竹村敬太郎、南雲悠見、人見光我、二方紗耶、摩嶋日菜子(法政大学デザイン工学部建築学科山道拓人研究室)

- 木材コーディネーション・製作ディレクション:門井慈子、今井瑞紀(ヒダクマ)

- 製作:田中建築

- 協力:西野製材所、田中建築

Period

2022年12月~2023年7月

Process

現場で触れる代替・変換できない価値

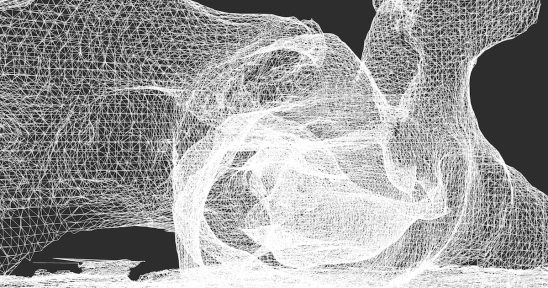

質量のない曲がり木データは、加工シミュレーションやオンラインコミュニケーションには非常に有用です。他方、目の前の曲がり木が放つ質感、スケールや存在感を、実物を見ずに想像することは困難です。それはデータを活用した曲がり木クリエーションの課題である一方、飛騨の森が育んだ曲がり木が持つ代替・変換できない価値でもあります。

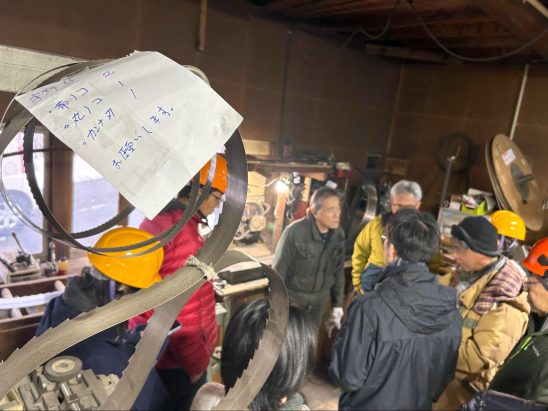

「曲がり木センター」から取得した3Dデータから設計に着手した各チームは飛騨を訪れ、製材所や本プロジェクトのパートナーである田中建築の工場を訪問。西野製材所オーナーの西野真徳さんによるレクチャーで広葉樹の製材・乾燥について理解を深め、製材されたばかりの板に触れたり、田中建築代表の田中一也さんへの設計シェアを通じて、広葉樹が持つ素材としての特徴をインプット。田中さんからはそれぞれのチームの設計に対するフィードバックを受けました。

インプットとディスカッションを踏まえて、改めてマテリアルをハンティング。ときに「面白い」や「可愛い」といった加工方法や家具に求める機能からの制約を受けない愛着を抱きながら、独自の感性で曲がり木と向き合いました。

現場でのマテリアルハンティングを経て、ヒダクマが運営するものづくりカフェ「FabCafe Hida」で図面を更新する一同。守りたい設計、技術的な課題、それもやってみないと分からない、素材は一点もの。規格がないということは、裏を返せば他と共通しない独自規格があることでもあります。その固有性を最大限生かしたものづくりのために各チームが実践したのは、それぞれのコンセプトを大切にしながらも、曲がり木、職人とのコミュニケーションを重ね、マテリアル側の視点と作り手側の視点を往来すること。

リアリティに満ちた飛騨での設計プロセスを経て生まれた3つの家具。「あいかき」「くるり」「ゴロー」と名付けられた家具それぞれに、各設計チームによる曲がり木、そして職人と重ねたインタラクティブな対話を感じます。

Member's voice

松本真哉(「あいかき」チーム リーダー)

「あいかき」は曲がり木がもつ繊細かつ生き生きとした表情を360°楽しむことのできる本棚です。設計段階では、我々のデザイン領域と曲がり木の有機性とのバランスをどのようにコントロールするかに議論の多くを費やしました。

その結果、本作では様々な種類の板材を水平垂直に組み上げていくことで、表情豊かな稜線が交錯しながら全体が立ち上がっていく設計としました。部材の選定では製材ではないからこその細かい検討が必要となりました。実際に飛騨の加工場を訪れ自分たちの目で検証を行い、色や形の違うクリ、サクラ、エンジュ、ミズメ、ブナの5種の板材を選定しました。

また、モデリングしたものを実際に模型化していく中で、それぞれの材のもたれあいを構造的に生かせるのではないかと考えました。板材に欠きこみを入れて縦材と横材を噛み合わせることで、金物を一切使用せずに材と材が互いの力を引き受けながら全体が安定する構造にチャレンジしています。

有機的でユニークな細部は使い手によるあらゆる使いこなしを促し、日々の暮らしや活動のかけらが空間を鮮やかに彩っていきます。どこに何を置こうかみんなで考えたくなる世界に一つだけの本棚です。

藤野晟伍(「くるり」チーム リーダー )

くるりは曲がりくびれた形状を強調するようなデザインを意識し、また研究室の色々な場所に置き、それぞれの使い方が生まれる家具を考えました。

モデリングで触った木と実際に見に行った木は大きさに差があり、使用する材なども大きく変わりました。現地で実際に材を決め、木の皮を剥がす作業を自分の手で行ったことで、木の面を深く観察することができました。

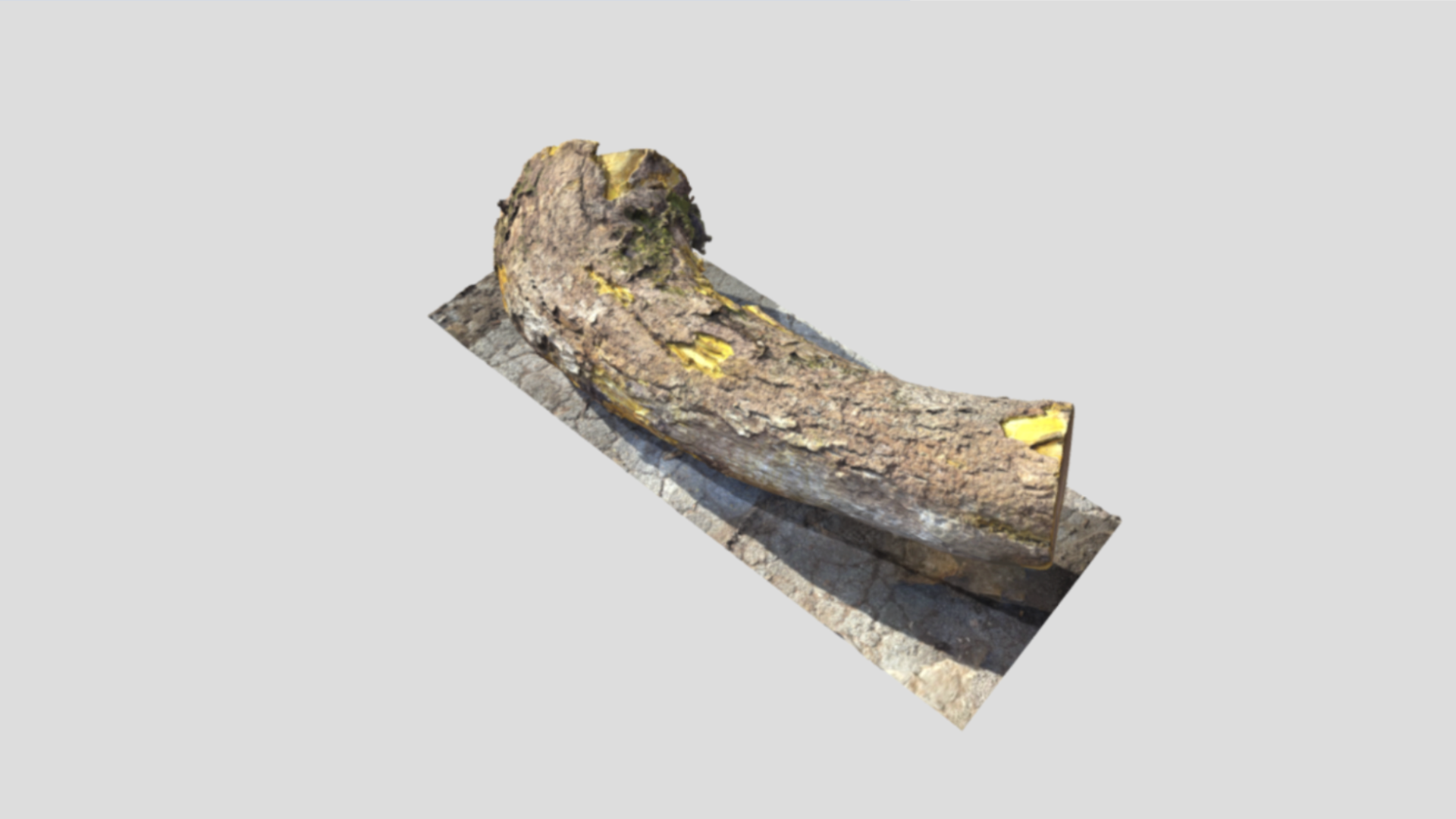

使用したトチの曲がり木は、木の幹の部分で切断面は台形のような形状をしていて、底面は少し窄まっている。材をスライスして、積層させ3点の軸を設けることで元の形に戻る家具を考えました。

実際に触りながら家具を見ると細かい割れ目など些細な模様にも気がつきます。軸をくるくる回すことで本を立てかけたり、スライスした板の間に隙間を設けることで本を差し込んだりすることで収納できます。

開いたり閉じたりを繰り返して、元の曲がり木を確認しつつ、木目の変化を楽しみ、どこに置いても違った表情や使い方が見える家具になっています。

小林大馬(「ゴロー」チーム リーダー )

曲がり木で本棚をつくるというテーマの中、曲がり木の特徴や良さを伝えること。あるいは、本棚とは何か。を考えながらグループでつくっていきました。

最初に3D スキャンデータで見たときから、なるべく最小限の操作で曲がり木の良さを伝えたいと考えました。飛騨で実際に曲がり木を見て、データ状では気づけなかった割れがあったり、想像より重量があったりと現場でしか分からないこともありました。実物をつくることの難しさを感じましたが、それでも、手を加えすぎず、自分たちが考える曲がり木の良さを表現できたと思います。

現地で気づいた割れを、本を置く溝に利用するなど自分たちなりに意図や想いを持ってつくりました。その結果、地面から生えてきたような異質な本棚が研究室に置かれています。曲がり木の魅力を知り、それを本棚という実用的なかたちへ昇華できたプロジェクトでした。また、最終的なアウトプット以上に実務的な過程で貴重な経験ができました。

田中一也(田中建築 代表)

山道研究室とのプロジェクトは2年目で、今年はメンバーが西野製材所や土場で話し合いながら設計を真剣に詰めている姿が新鮮で、印象に残っています。初めは3チームの案から一つを選ぶ予定でした。コンペの世界でいけば一つなんでしょうけど、各チームの頑張りも見ていたので、結果的に全てのチームの家具を形にできたのは良かったです。

学生の中には、今後デザインや設計に携わる人が多いと思いますが、何にしても「対話」が大事な仕事です。施主もそうだし、水道屋さんやその他業者、木との対話は難しいけれど、個性を読み取るという対話が要ります。対話を大切にして、今回のプロジェクト以上に踏み込んだ話ができたらいいと思います。

山道研究室のみなさん、来年もさらにすごいプロジェクトを飛騨で待っています。

門井慈子(ヒダクマ 森のクリエイティブディレクター)

曲がり木センターにおいて、曲がり木に向き合うということは、ユニークなraw形状データを簡単に操作できてしまうからこそ、人の関与が強く表れます。学生の皆さんが、データ上の設計操作を経た上で、実際に飛騨という場所に足を踏み入れ、原木とそこに関係する人々と向き合いながらその関与具合を組み立てていく情景がありました。

実際の曲がり木は、そのものを読み解いたり、受け入れることがプロセスの序盤にあるように感じます。だからこそ、その形を操作する際にはチャレンジしたいポイントや表現したいものが操作の切り口として重要になってきます。そんな設計魂をくすぐるようなプロジェクトを曲がり木センターでは今後もチャレンジしていきたいです。